Jede Stimme zählt

Welche Folgen Nichtwählen hat

Mit dem Recht zu wählen kann jede*r aktiv Einfluss auf die Politik nehmen. Wer das Land regiert, kann dabei von wenigen Stimmen abhängen.

Die Wahl ist einer der einfachsten und zugleich mächtigsten Wege, um Politik zu beeinflussen. Wer nicht wählen geht, gibt diesen Hebel aus der Hand.

Wie sich nicht abgegebene Stimmen auf Wahlergebnisse auswirken

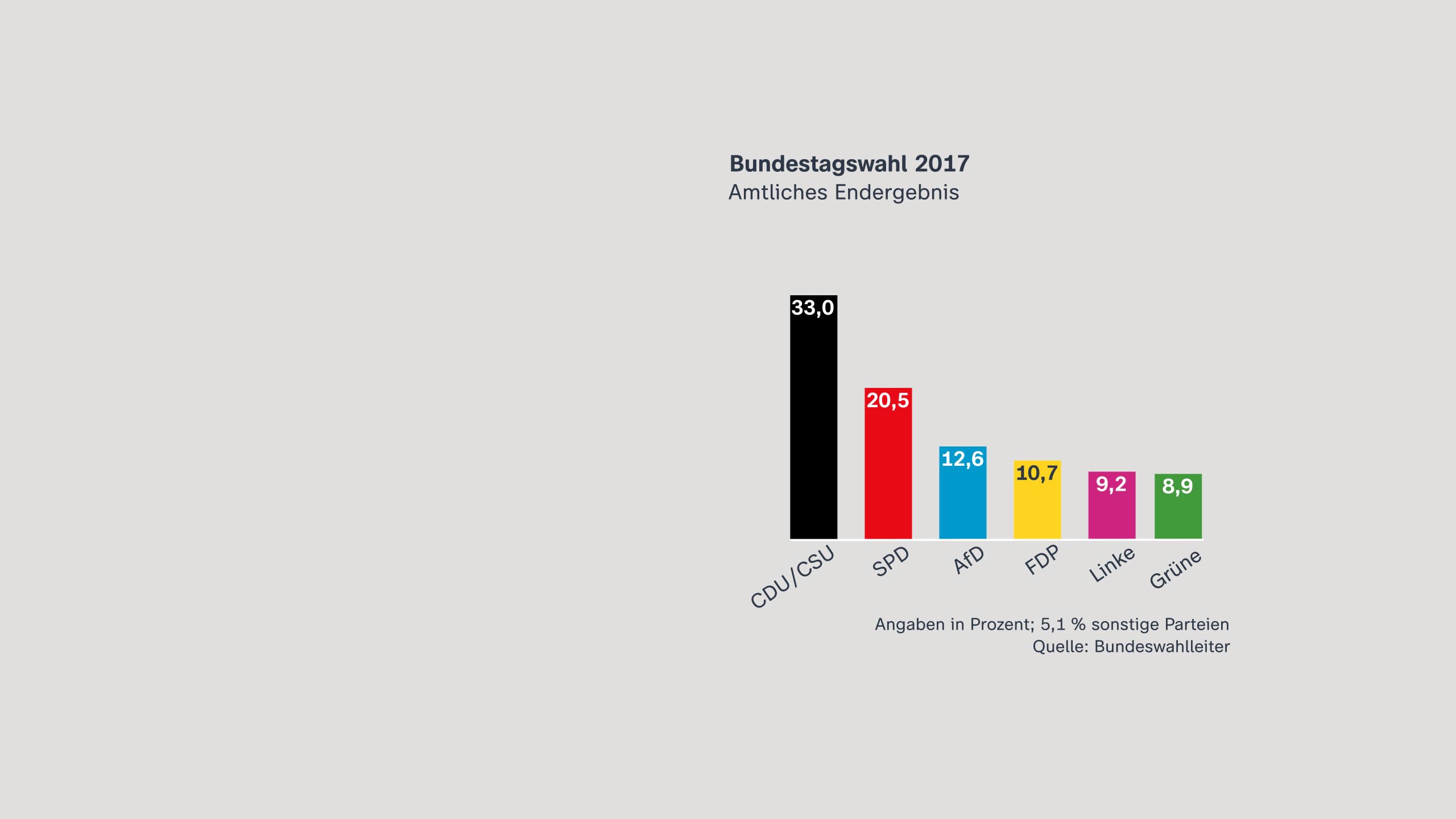

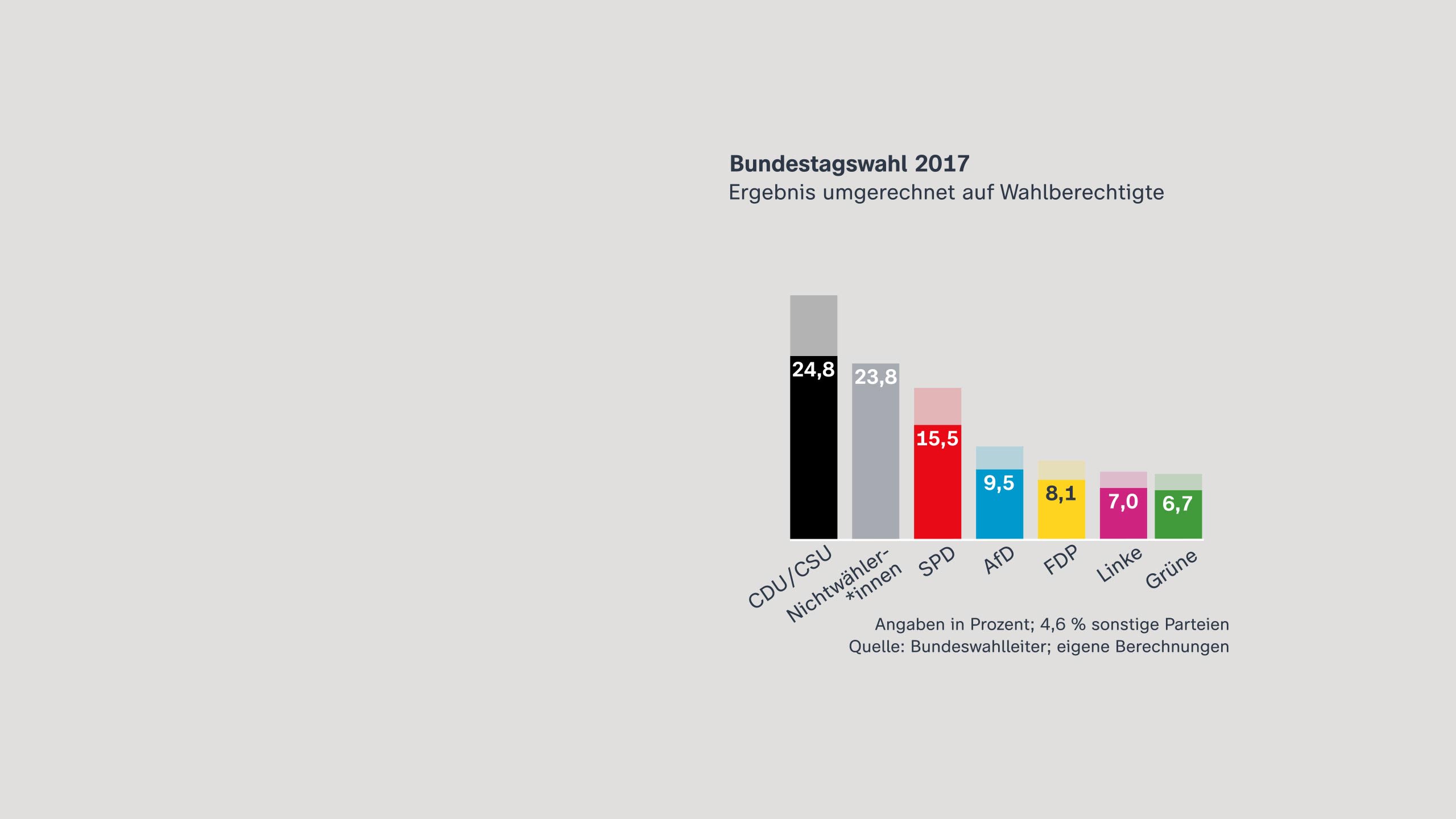

Das amtliche Endergebnis zeigt die Verteilung der Stimmen aller Wähler*innen. 100 Prozent entsprechen hier allen Menschen, die wählen gegangen sind. 2017 waren das rund 47 Millionen.

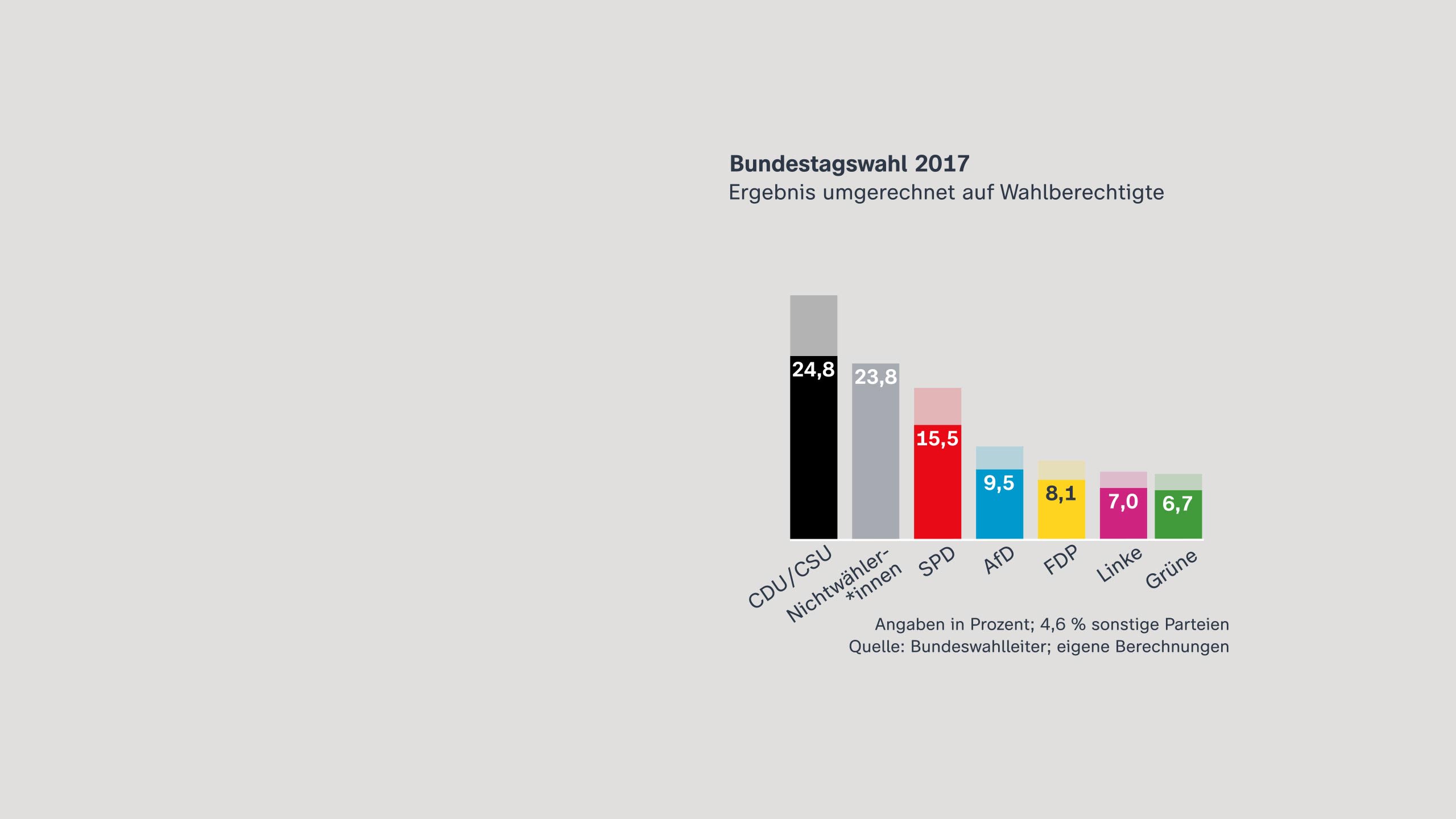

Bezieht man die Nichtwähler*innen mit ein, ergibt sich ein anderes Bild:

Der Wahlsieger CDU/CSU bekam 33 Prozent der Stimmen, „wurde aber eigentlich nur von rund 25 Prozent der Wahlberechtigten gewählt“, sagt der Politikwissenschaftler Kai Arzheimer von der Universität Mainz.

Die aktuellen Regierungsparteien kämen in diesem Fall auf keine Mehrheit – und auch die Stimmanteile aller anderen Parteien würden sinken, wenn man alle Wahlberechtigten mit in die Rechnung einbezieht.

Das macht deutlich:

Das Wahlergebnis gibt nicht die Zustimmung aller Wahlberechtigen oder gar der Gesamtbevölkerung wieder, sondern nur die der Wähler*innen.

Das Gewicht der einzelnen Stimme

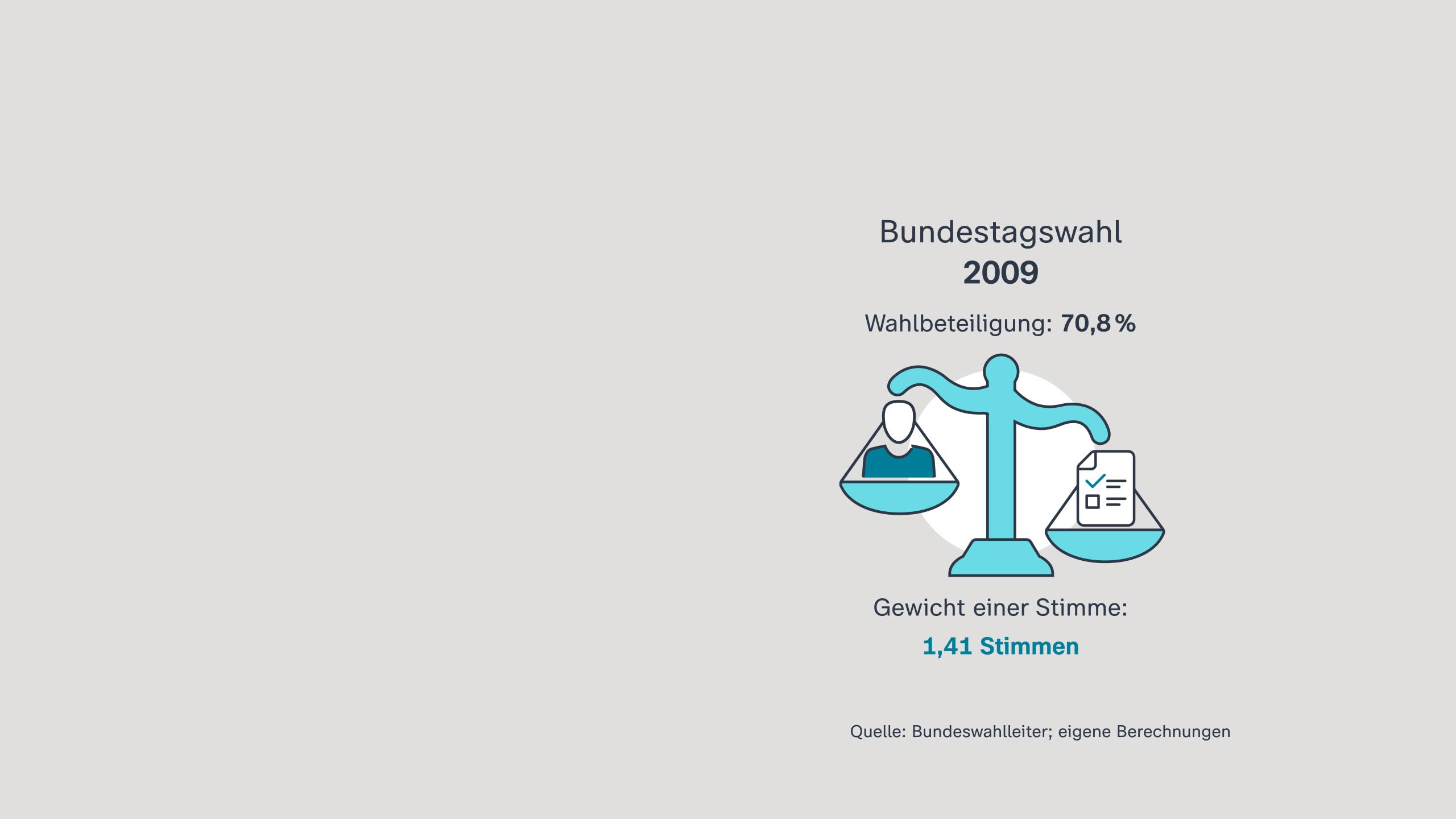

Jede abgegebene Stimme ist zwar immer gleich viel wert. Doch wenn weniger Menschen wählen gehen, gewinnt – im übertragenen Sinne – die einzelne Stimme an Gewicht.

Bei der Bundestagswahl 1972 gab es eine Rekordbeteiligung:

91,1 Prozent der Wahlberechtigten gingen wählen.

Das bedeutet:

Eine Stimme entsprach quasi nahezu einer wahlberechtigten Person.

Historisch niedrig war die Wahlbeteiligung vor zwölf Jahren: Fast jede*r dritte Wahlberechtigte ging nicht wählen. Die einzelne Stimme hatte dadurch deutlich mehr Gewicht, bezogen auf die Wahlberechtigten.

Und das kann zum Problem werden.

Interessen von Nichtwähler*innen könnten weniger vertreten werden

Eine geringe Wahlbeteiligung und somit ein hohes Stimmgewicht könnte dann problematisch werden, wenn diejenigen, die gewählt haben, nicht mehr repräsentativ für die Gesamtbevölkerung stehen, warnt der Politologe Professor Rüdiger Schmitt-Beck von der Universität Mannheim.

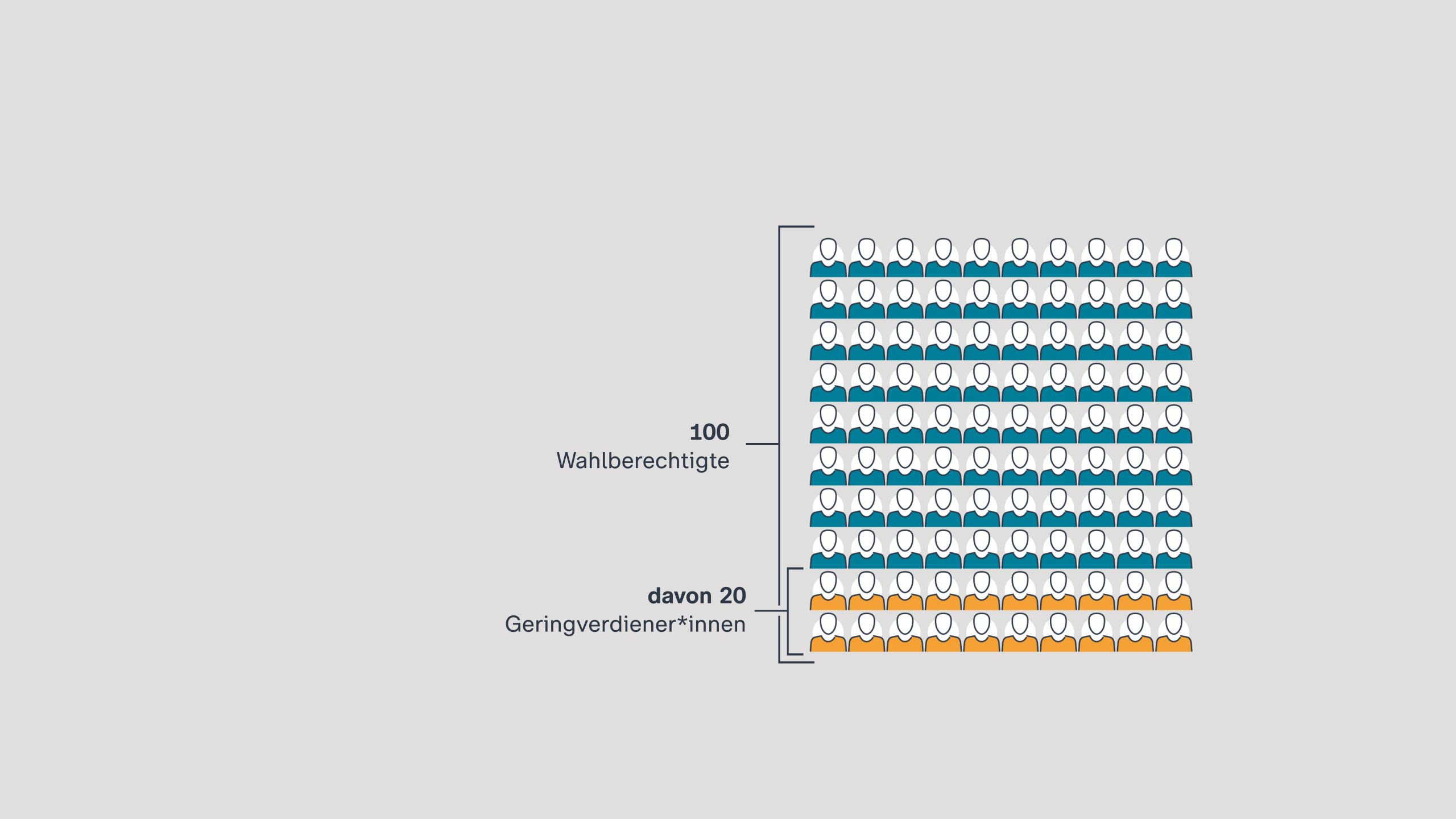

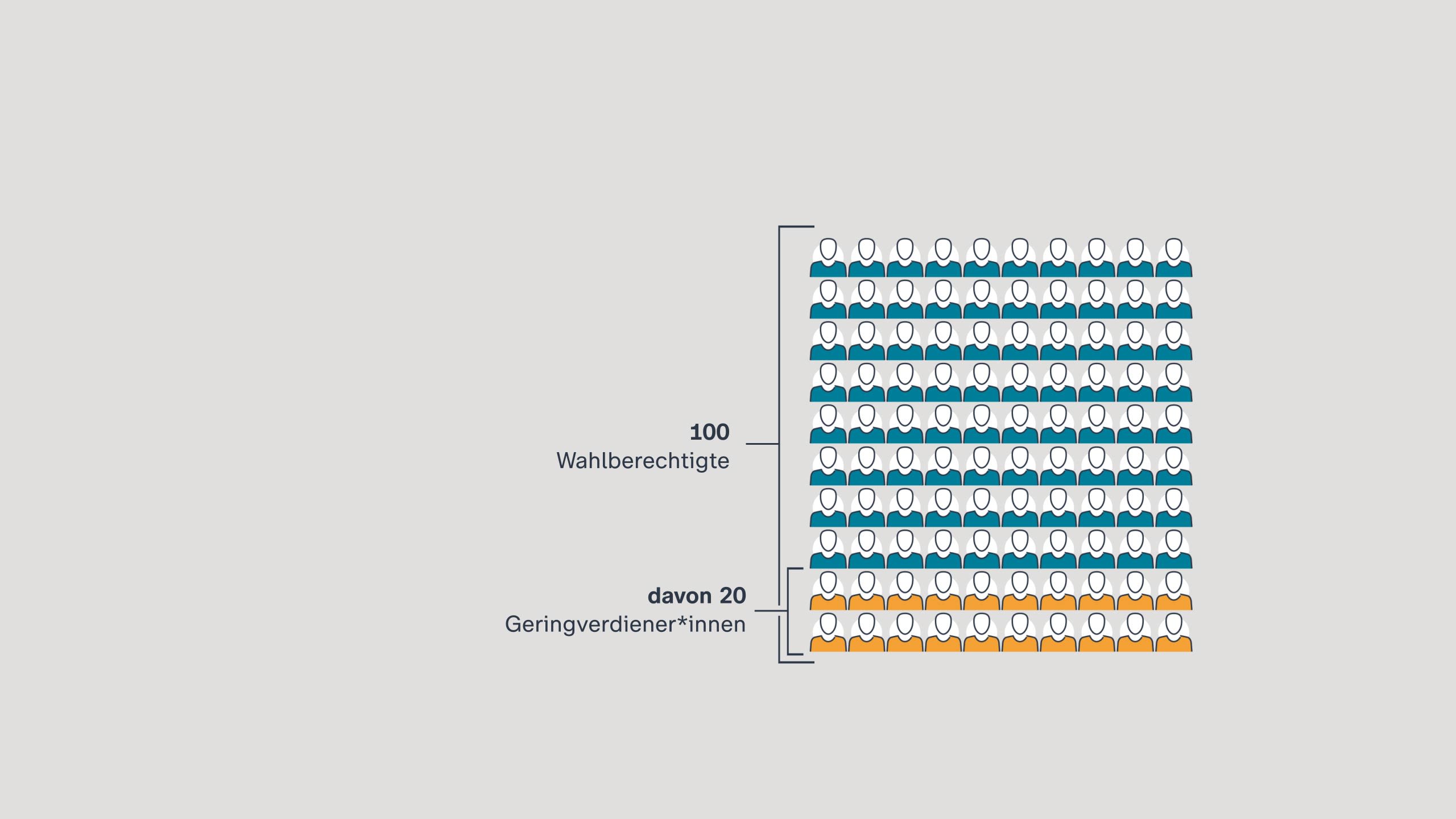

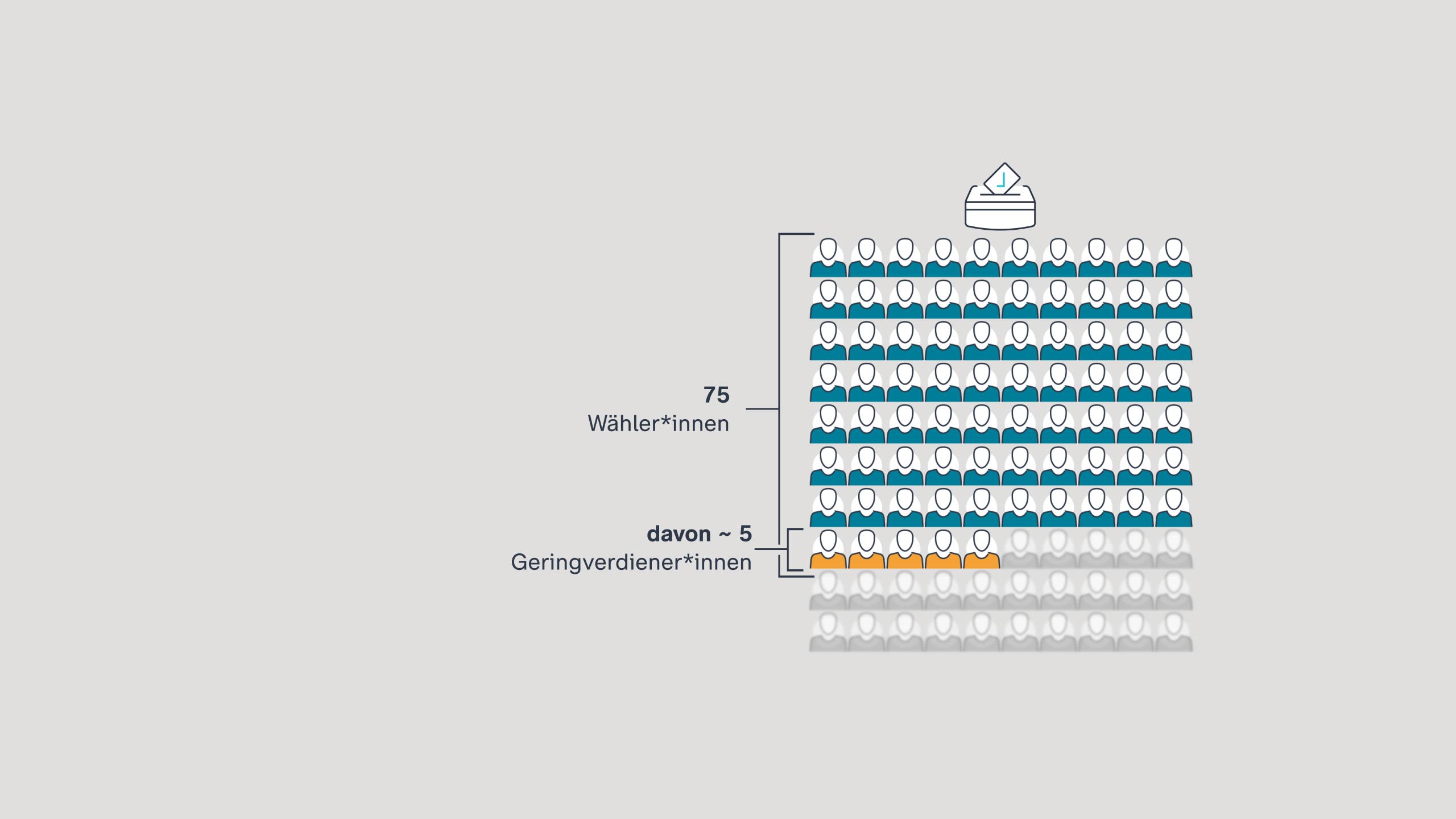

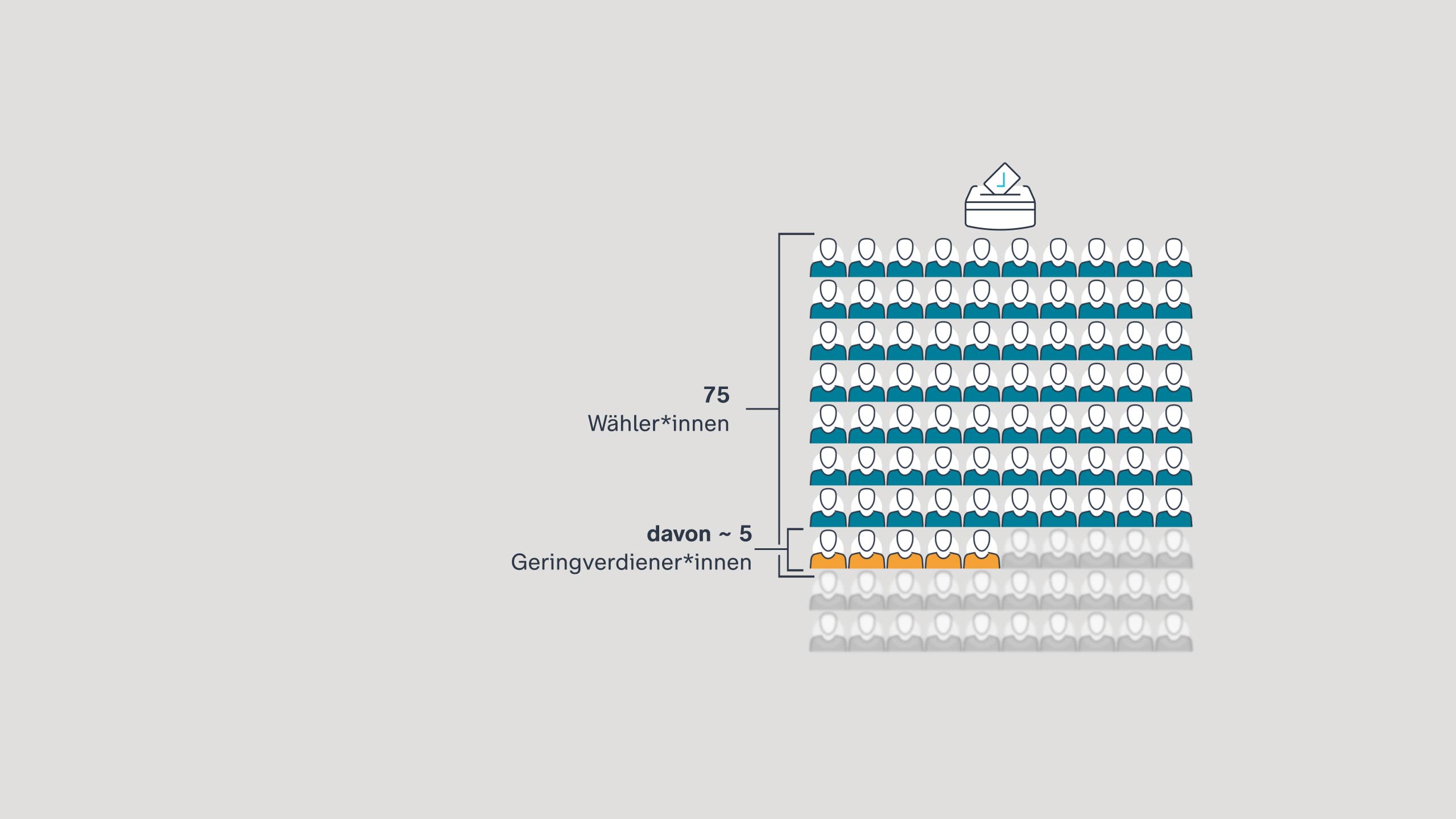

Ein hypothetisches Beispiel:

Von 100 Wahlberechtigten gehören 20 der Gruppe der Geringverdiener*innen an.

Es ist Wahltag und 75 Wahlberechtigte geben ihre Stimme ab.

Bei dieser Beispiel-Wahlbeteiligung wären die Geringverdiener*innen in der Gruppe der Wähler*innen jedoch unterrepräsentiert. Folglich würden auch seltener Parteien gewählt, die die Interessen dieser Gruppe vertreten.

Das Sinken der Wahlbeteiligung führt dazu, dass sich soziale Ungleichheit immer stärker in politische Ungleichheit übersetzt – nicht nur bezüglich der Vertretung im Parlament, sondern auch bezüglich der Politik, die daraufhin gemacht wird.

Parteien können von Nichtwähler*innen profitieren

Die typischen Wähler*innen bestimmter Parteien unterscheiden sich darin, wie gut sie sich zur Wahl bewegen – also „mobilisieren“ – lassen.

Bei geringer Wahlbeteiligung sind Parteien „mit mobilisierungsbereiteren Wählern begünstigt, weil ihr relativer Anteil am Wahlergebnis steigt“, sagt der Politologe Rüdiger Schmitt-Beck. Das schade in der Regel den Volksparteien.

Knackpunkt Fünf-Prozent-Hürde

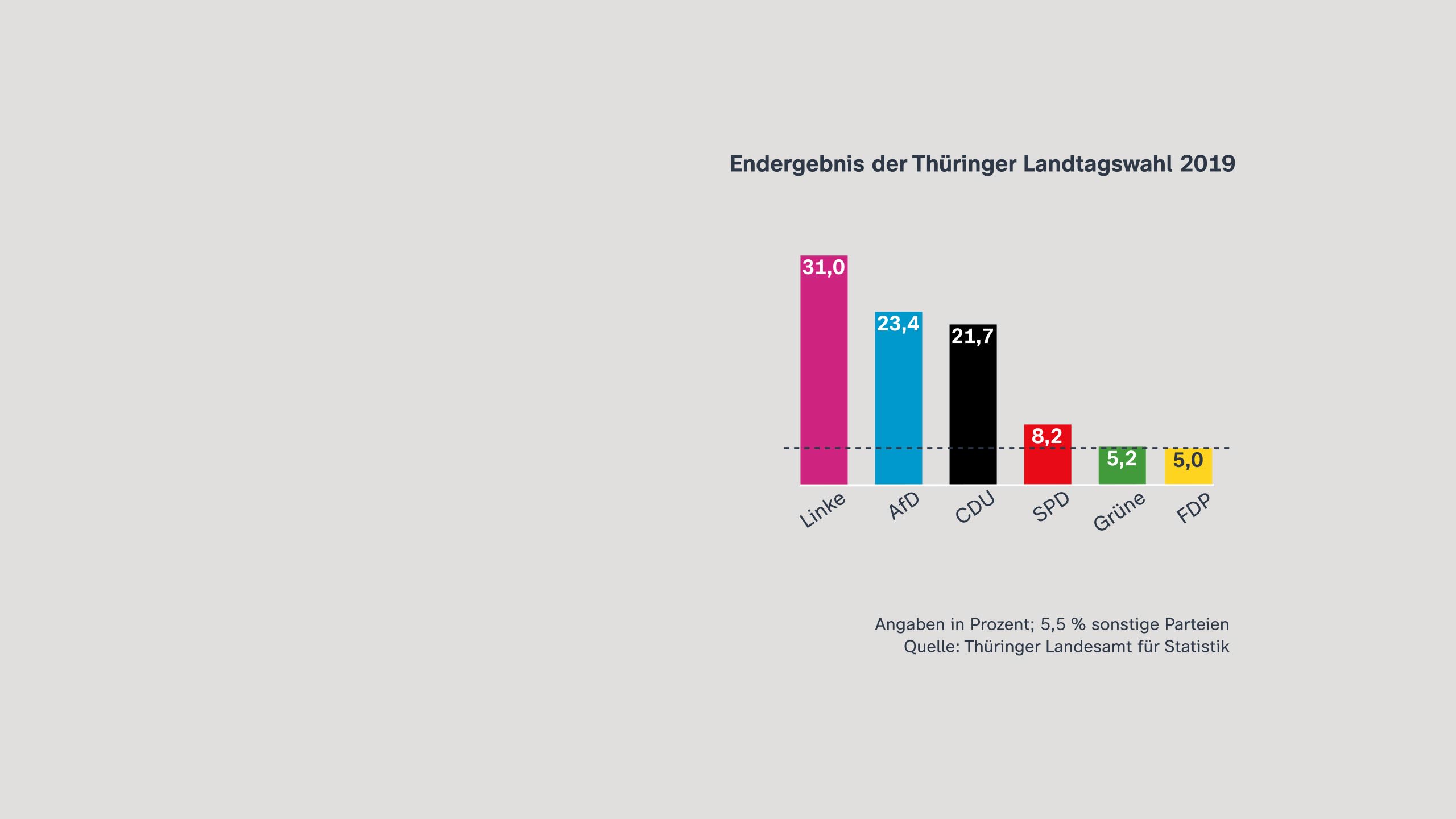

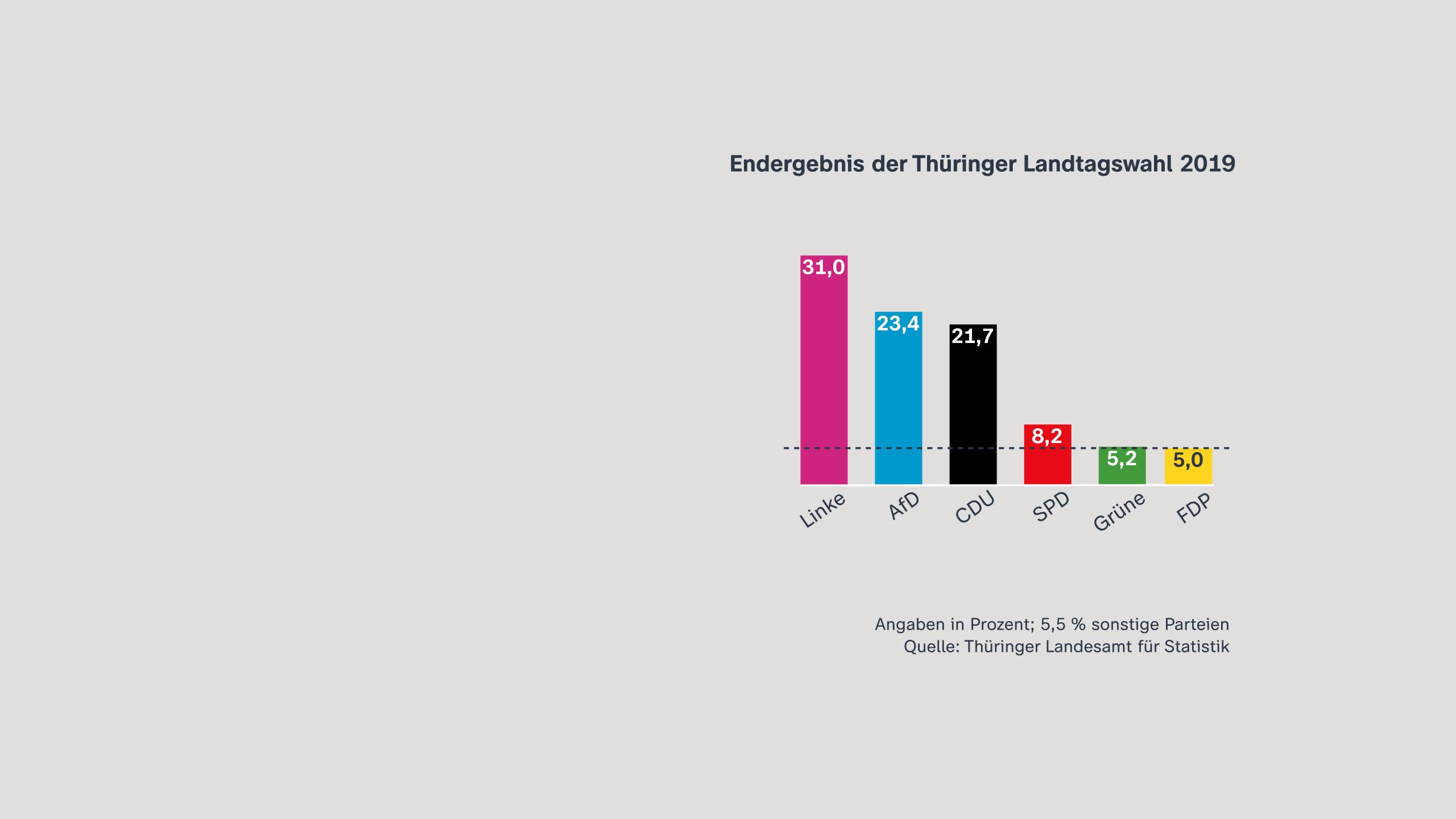

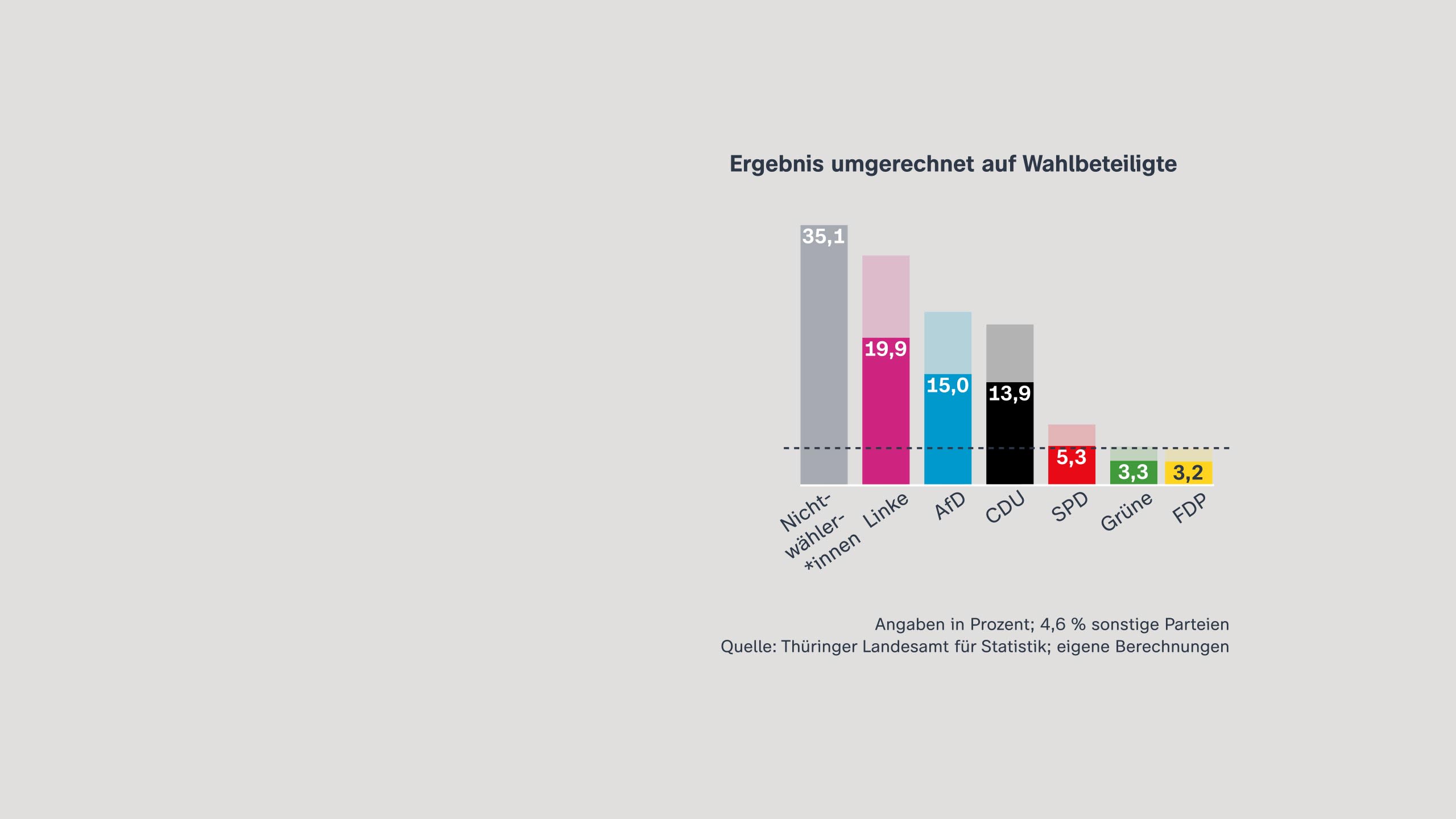

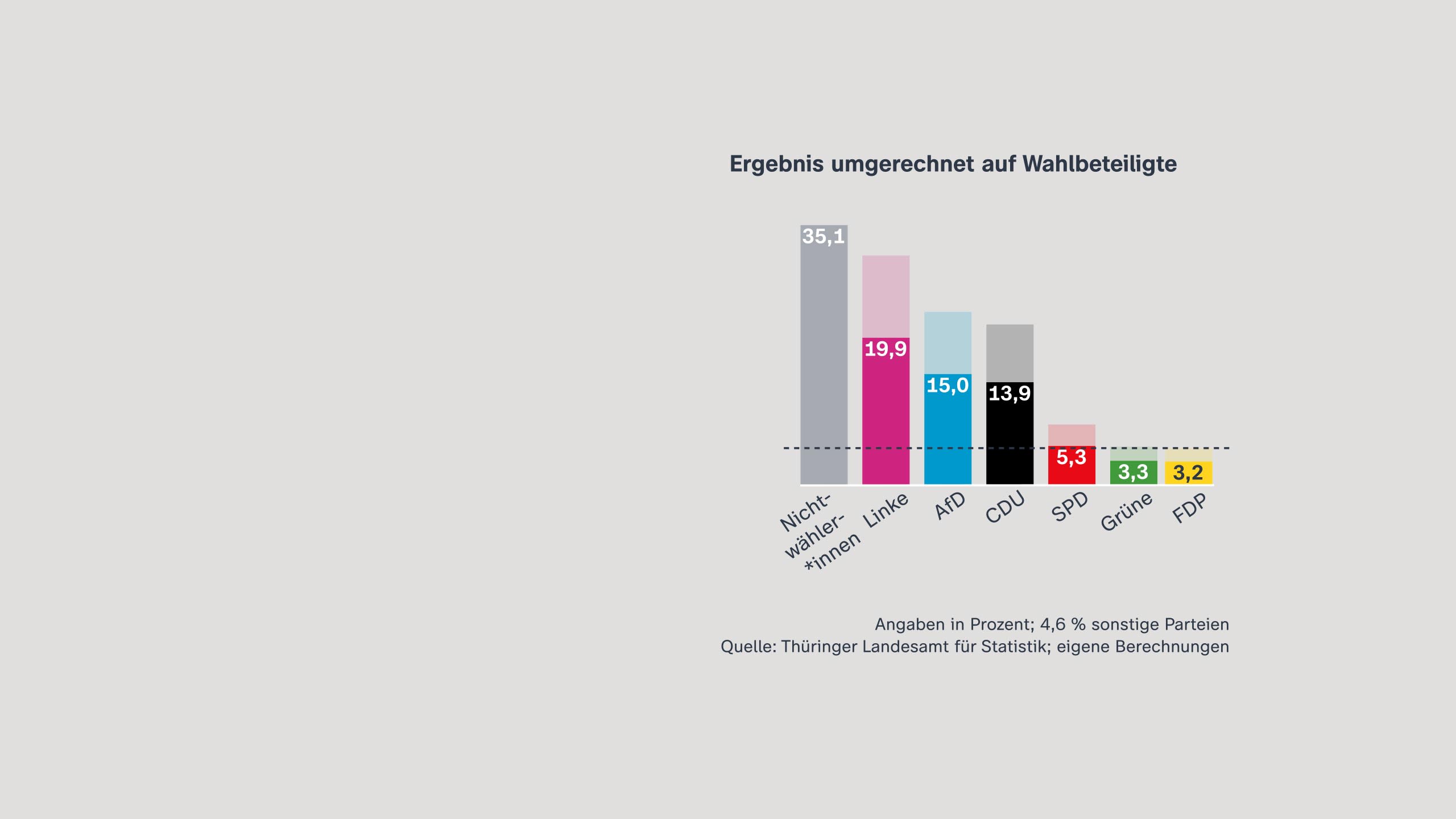

Ob es eine Partei ins Parlament schafft, ist auch entscheidend für die Sitzverteilung aller anderen Parteien. Beispielsweise bei der Landtagswahl 2019 in Thüringen.

Die FDP schaffte es mit 5,0066 Prozent in den Landtag – bei einer Wahlbeteiligung von 64,9 Prozent.

Legt man das Wahlergebnis auf alle wahlberechtigten Thüringer*innen um, wären die Nichtwähler*innen stärkste Kraft.

Grüne und FDP wären gar nicht im Landtag vertreten.

Aber: Ob eine höhere Wahlbeteiligung den Einzug von FDP und Grünen verhindert hätte, lässt sich nicht sagen. Das hängt davon ab, für welche Partei sich die Nichtwähler*innen entschieden hätten.

Wählen ist Macht und Grundrecht

All das zeigt: Die Wahlbeteiligung kann die politische Repräsentation verzerren, bestimmten Parteien nützen und theoretisch die Sitzverteilung im Parlament verändern.

Wer nicht wählen geht, verschenkt also seine Stimme – und davon profitieren unter Umständen Parteien, die er oder sie auf keinen Fall gewählt hätte.

Quellen:

Prof. Dr. Kai Arzheimer, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz; Prof. Dr. Rüdiger Schmitt-Beck, Universität Mannheim; Bundeswahlleiter; Bundeszentrale für politische Bildung; Max-Planck-Gesellschaft; Thüringer Landesamt für Statistik; Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

Redaktion:

Jennifer Werner, Robert Meyer,

Kathrin Wolff

Im Auftrag des ZDF:

Autor*innen:

Jonas Becker, Laura Krzikalla,

Marielle Klein

Design:

Mischa Biekehör, Josephine Gudakow