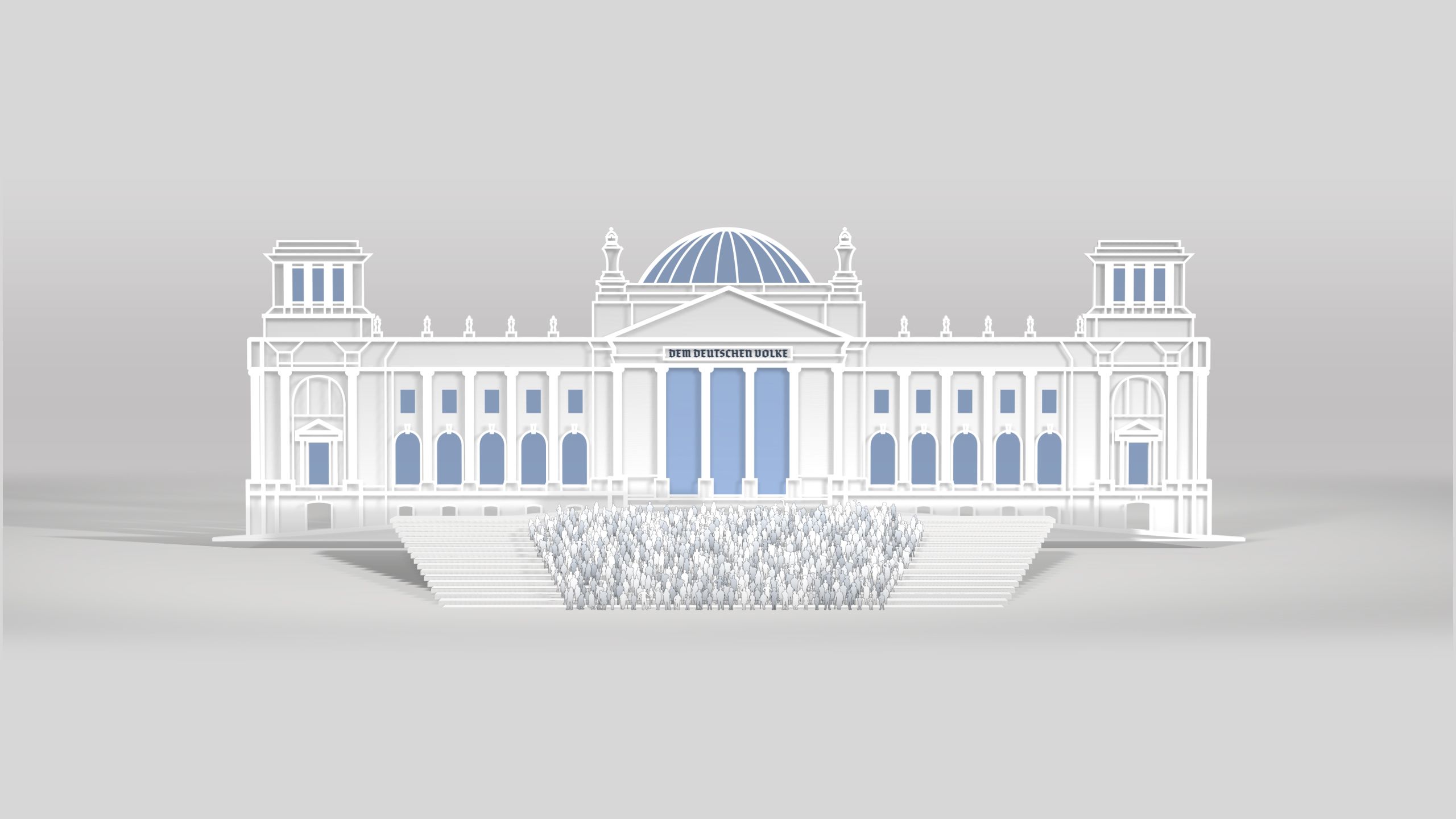

Dem Deutschen Volke?

Welche Bevölkerungsgruppen im Bundestag fehlen – und warum das ein Problem ist

Dem Deutschen Volke?

Welche Bevölkerungsgruppen im Bundestag fehlen – und warum das ein Problem ist

Der neue Bundestag konstituiert sich: Wer hier sitzt, entscheidet über Gesetze, setzt Themen und kontrolliert die Regierung. Politische Macht – verliehen vom deutschen Volk.

Die 630 Abgeordneten stehen damit in der Pflicht. Sie müssen die Interessen des Volkes repräsentieren. Nicht nur, um in vier Jahren von zufriedenen Wahlberechtigten bestätigt zu werden. Sondern auch, weil das Grundgesetz sie dazu verpflichtet:

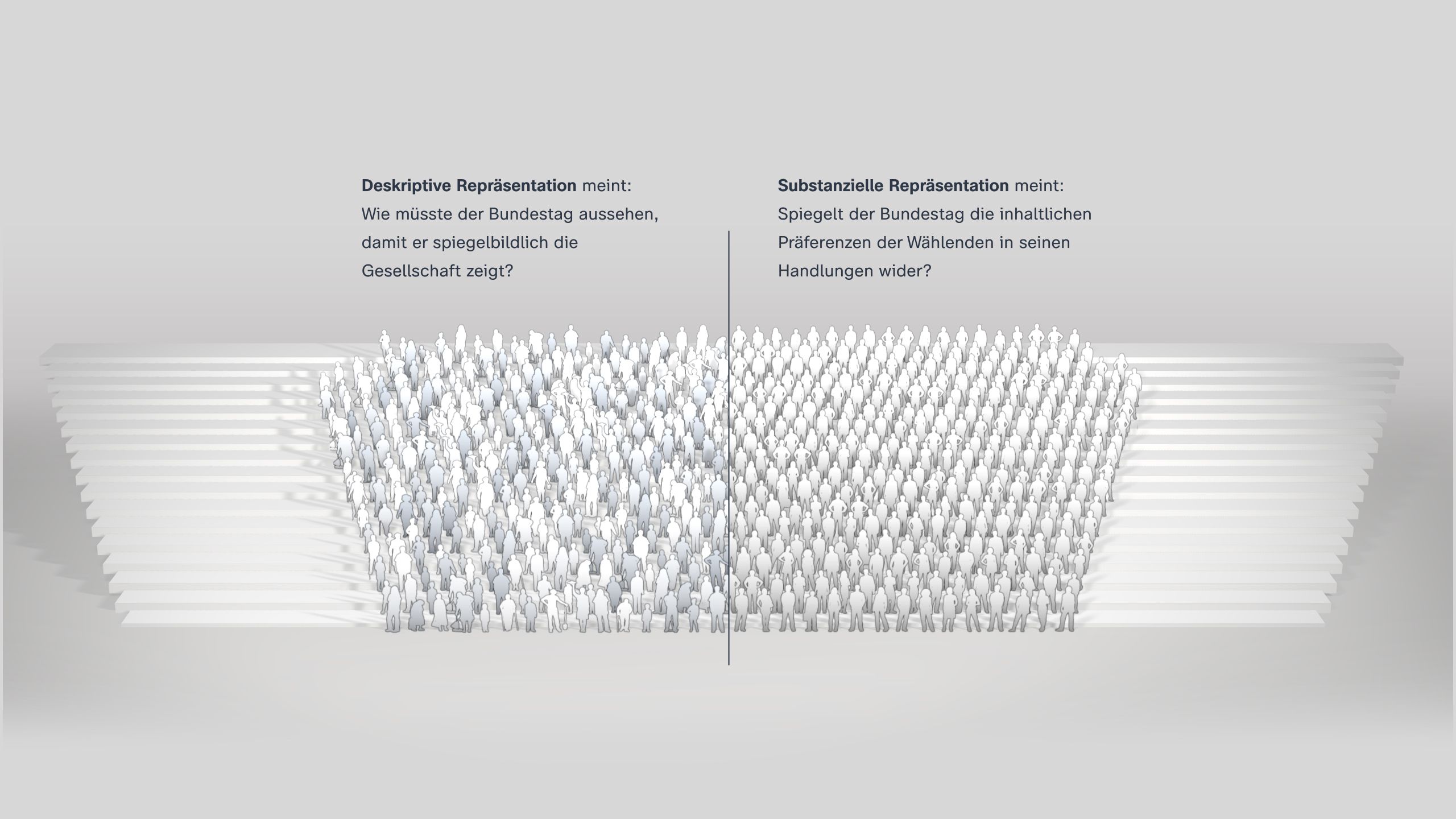

Doch hier wird es kompliziert:

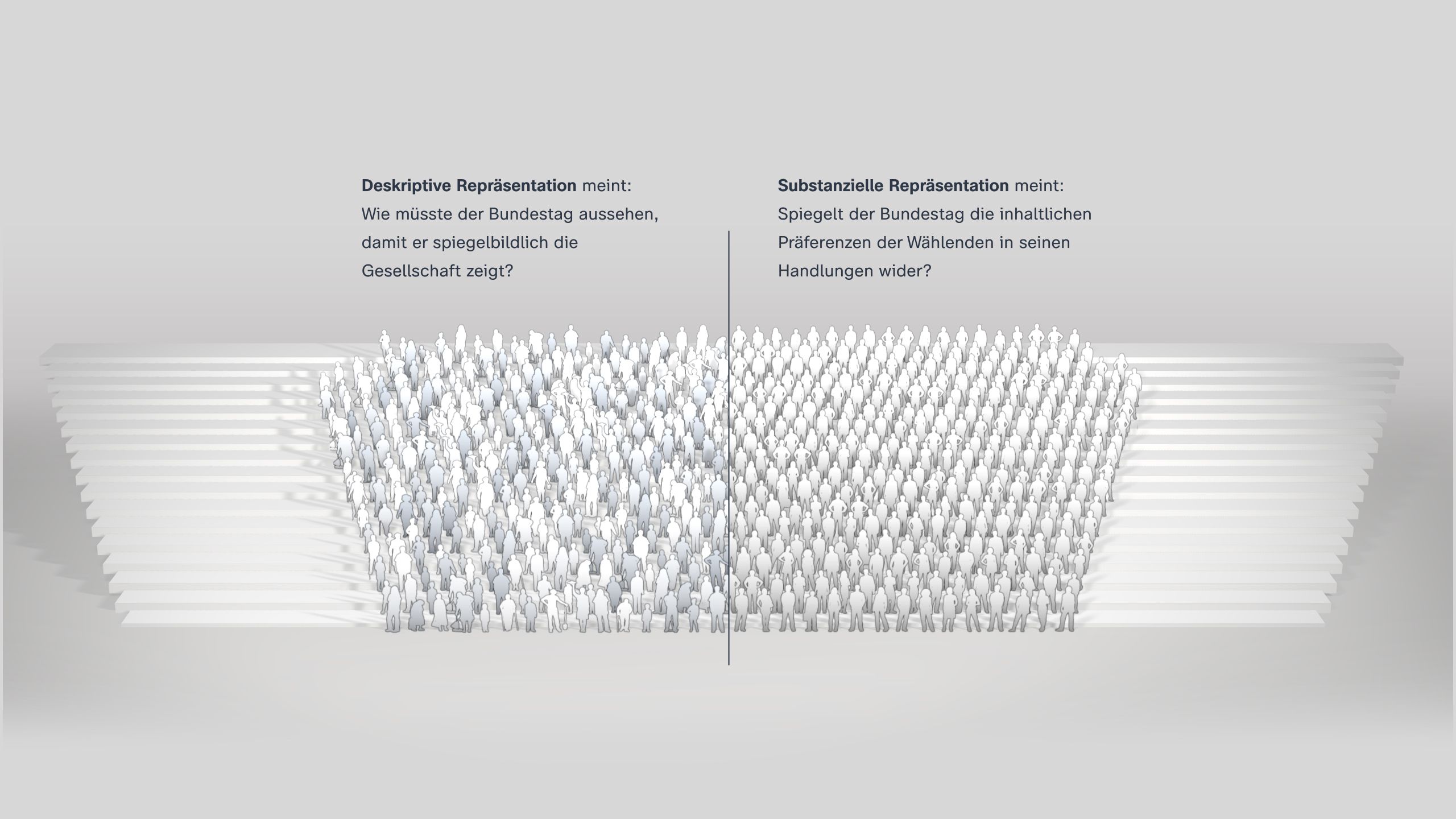

Nicht alle Bevölkerungsgruppen sind ausreichend im Bundestag vertreten - manche sogar gar nicht.

Aber heißt das auch, dass deren Interessen nicht ausreichend repräsentiert werden?

Für Expertinnen und Experten wie Dr. Pola Lehmann, die zu politischer Repräsentation forscht, ist das Substanzielle entscheidend. Denn: Auch ein Mann kann im Bundestag die Interessen einer Frau vertreten.

„Das ist eine ganz wichtige Idee unserer parlamentarischen Demokratie“, sagt Lehmann. „Mir ist wichtig, dass äußere Merkmale nicht das Entscheidende sind.“

Und dennoch sieht auch sie in ihrer Forschung Zusammenhänge: Dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die im Parlament nur unzureichend repräsentiert sind - sowohl deskriptiv als auch substanziell.

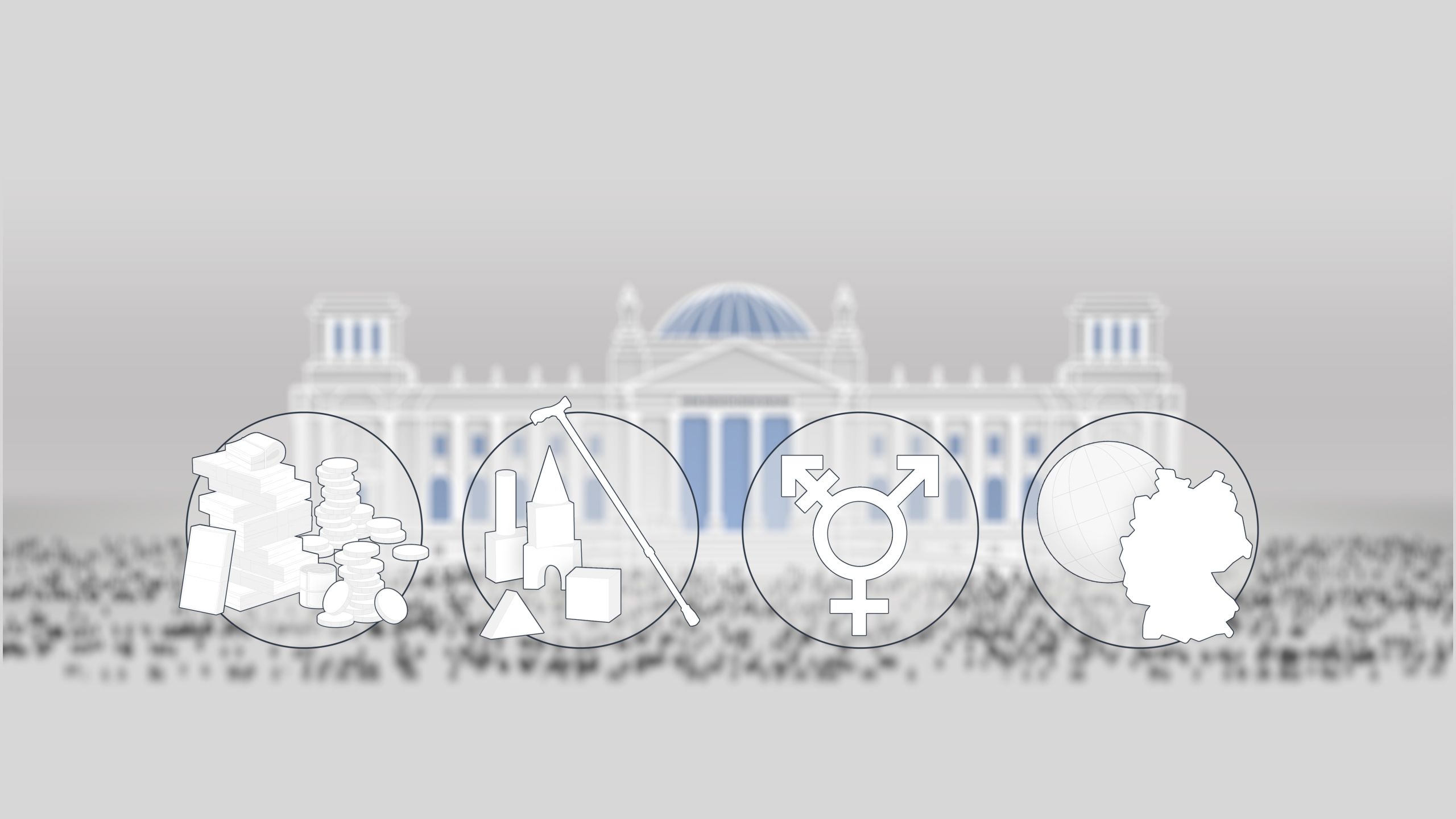

Ein Blick auf vier Bevölkerungsgruppen

Menschen mit geringem Einkommen

kaum vertreten

Menschen mit geringem Einkommen kaum vertreten

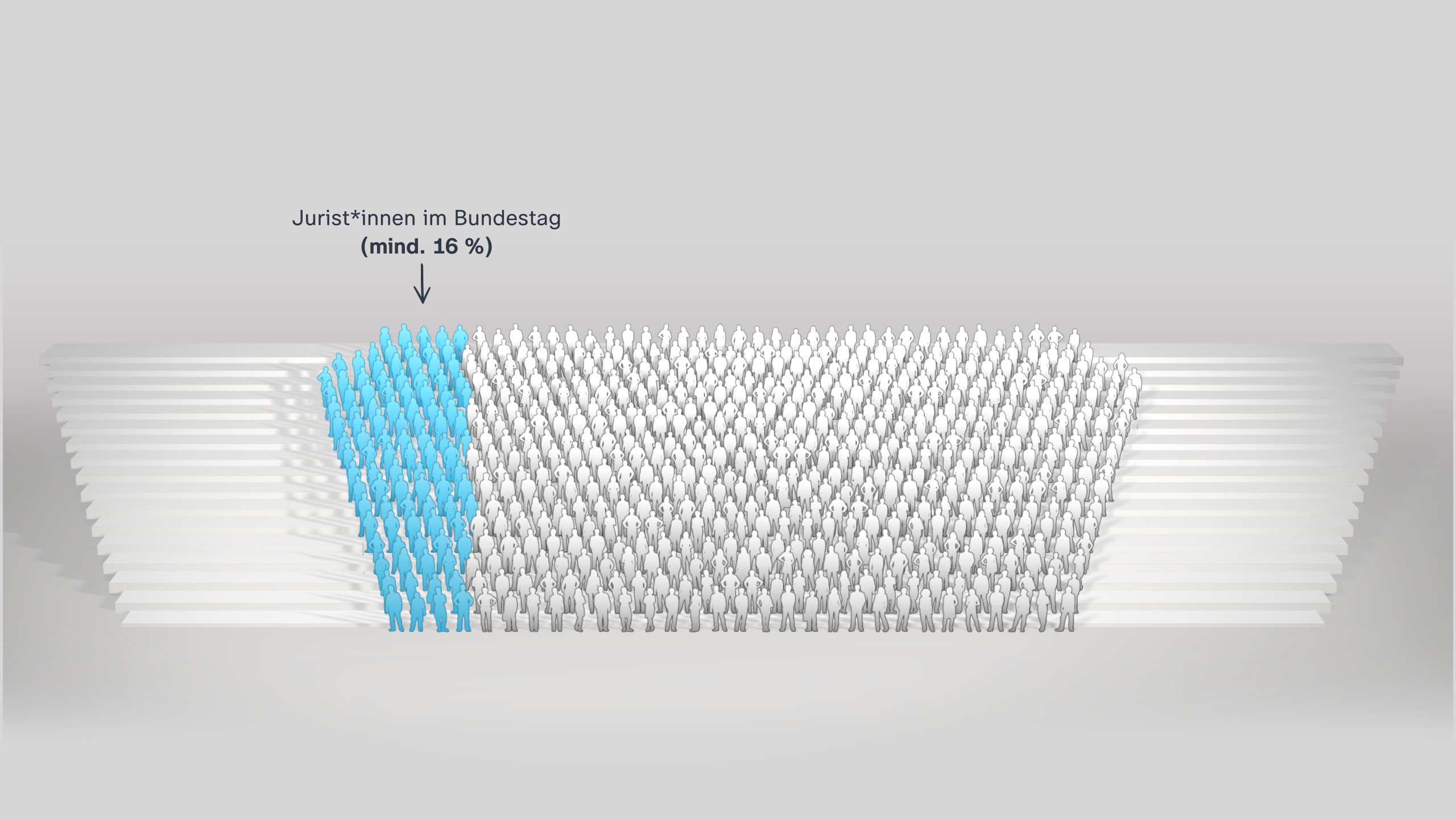

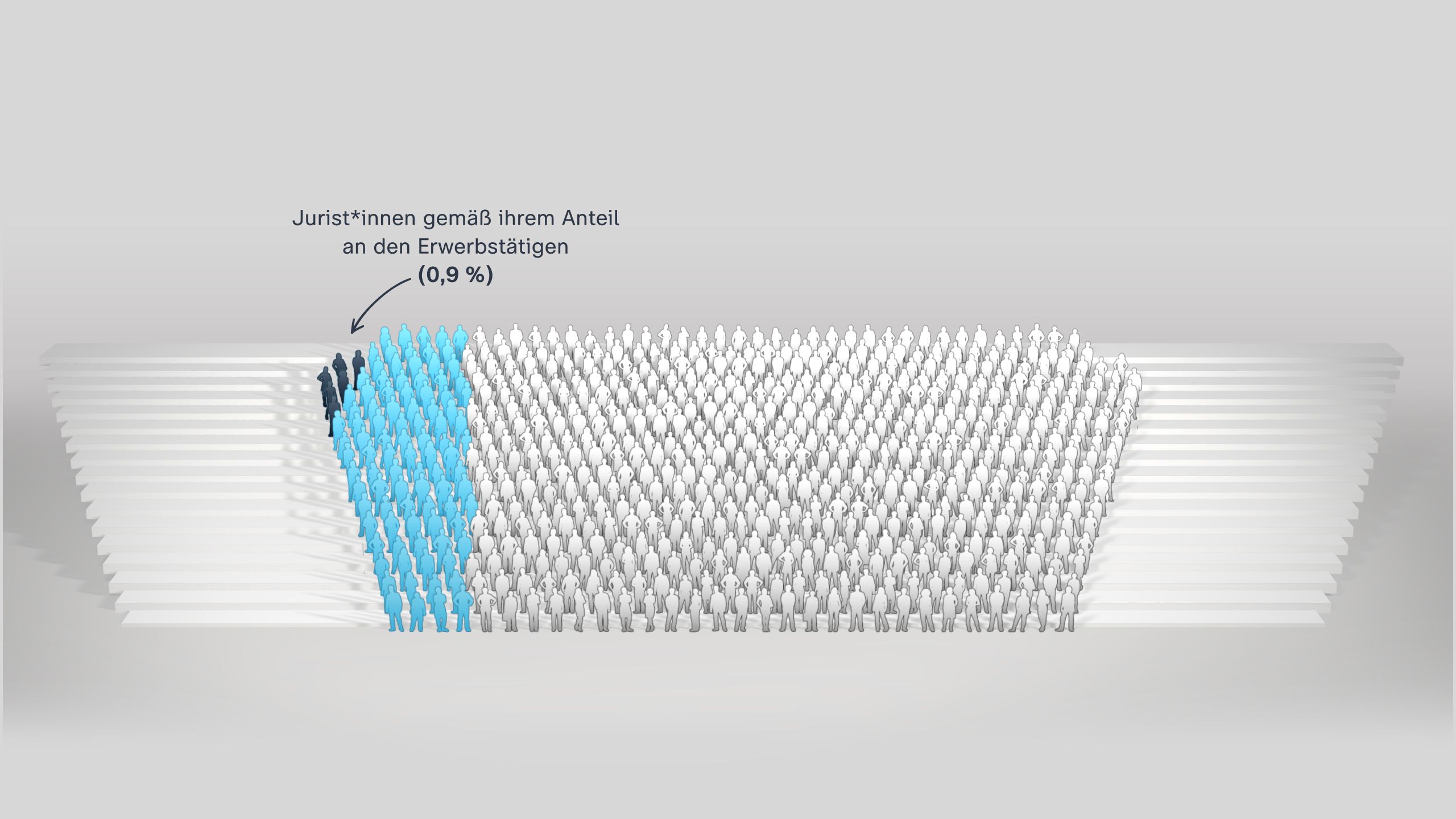

Menschen mit einem Jura-Abschluss gehören eher zu den Besserverdienenden unserer Gesellschaft.

Mindestens 16 Prozent der Abgeordneten kommen aus den Rechtswissenschaften.

Mit Blick auf die Gesamtbevölkerung sind Jurist*innen überrepräsentiert: Gerade mal 0,9 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland haben einen Jura-Abschluss.

Im Sinne der substanziellen Repräsentation kann das gut sein.

„Fachexpertise ist wichtig“, sagt die Diversitätsforscherin Prof. Dr. Andrea Dorothea Bührmann. Und die hätten Juristinnen und Juristen, gerade im Bereich der Gesetzgebung.

„Ich muss begreifen, was ein Beschluss für die gesamte Gesellschaft bedeuten könnte.“

Im Idealfall, sagt Bührmann, komme im Bundestag die Fachexpertise mit einer Erfahrungsexpertise zusammen.

Abgeordnete, die aus einem Beruf mit eher geringem Einkommen stammen, sind im Bundestag aber kaum vertreten.

Und das hat durchaus substanzielle Folgen, wie Politikwissenschaftlerin Pola Lehmann konstatiert.

„Studien zeigen eindeutig, dass die Präferenzen von Personen mit geringerem Einkommen und geringerem Bildungshintergrund schlechter repräsentiert werden“, sagt sie.

Die Jüngsten und Ältesten fehlen

Die Jüngsten und Ältesten fehlen

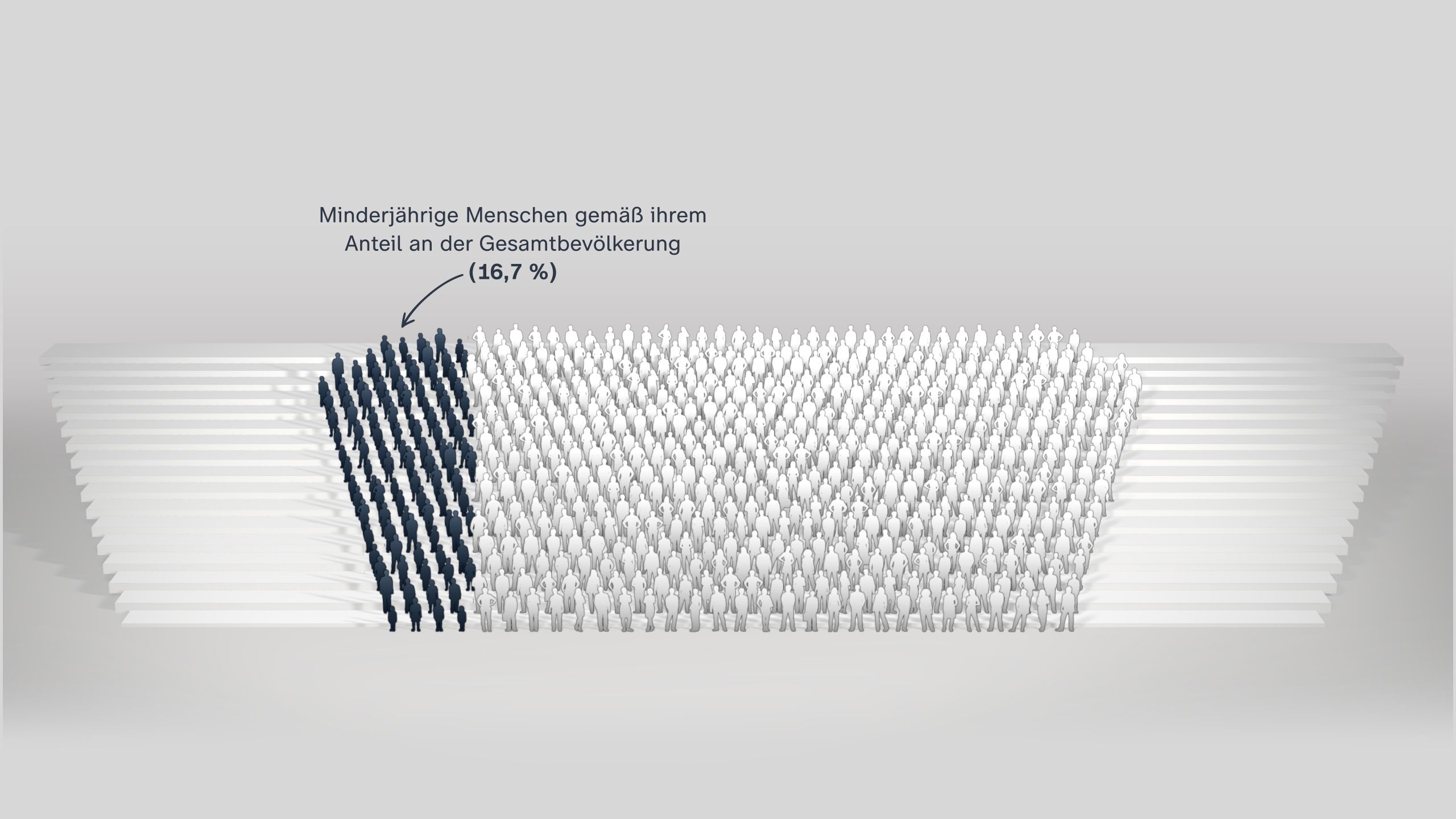

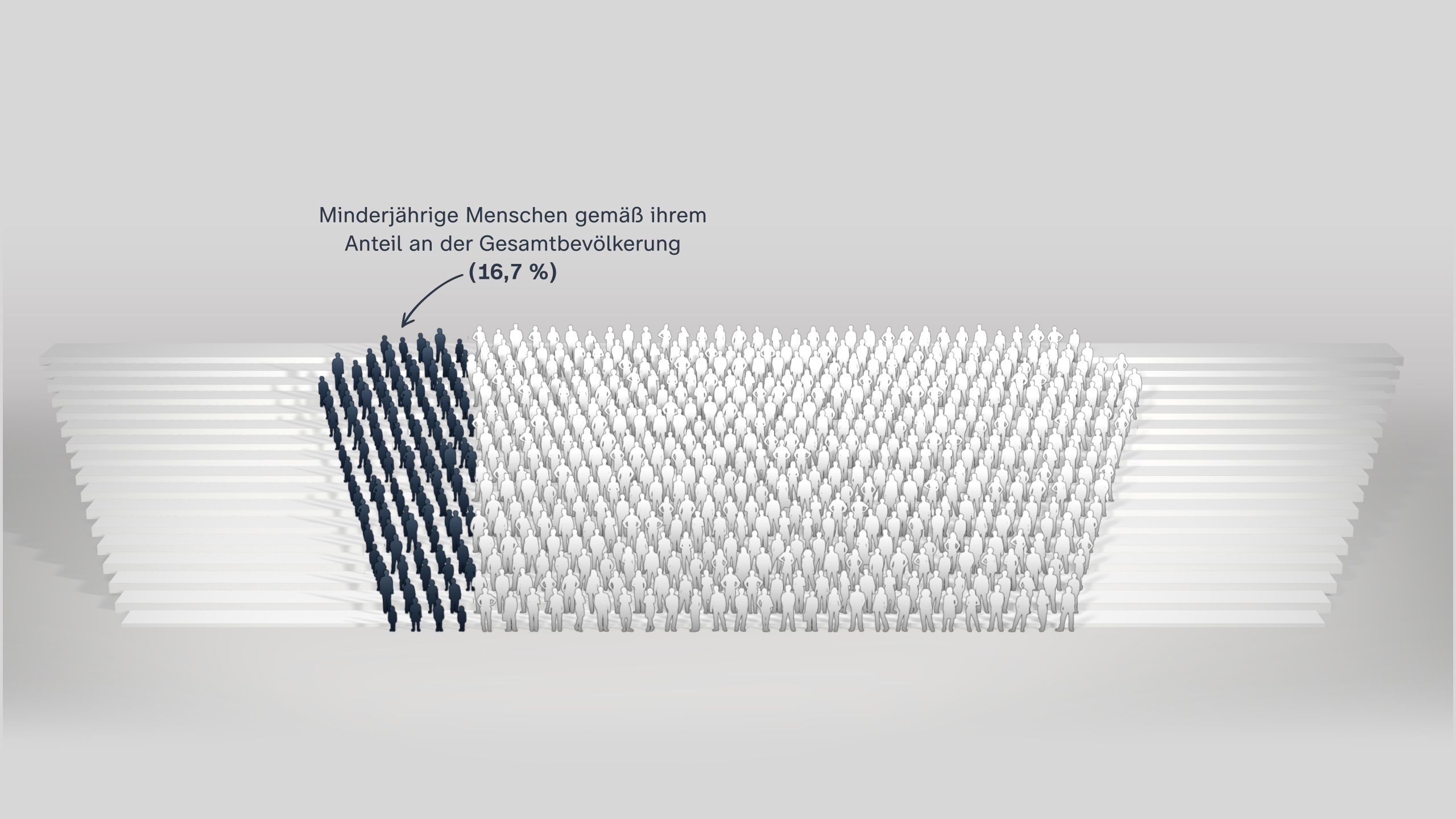

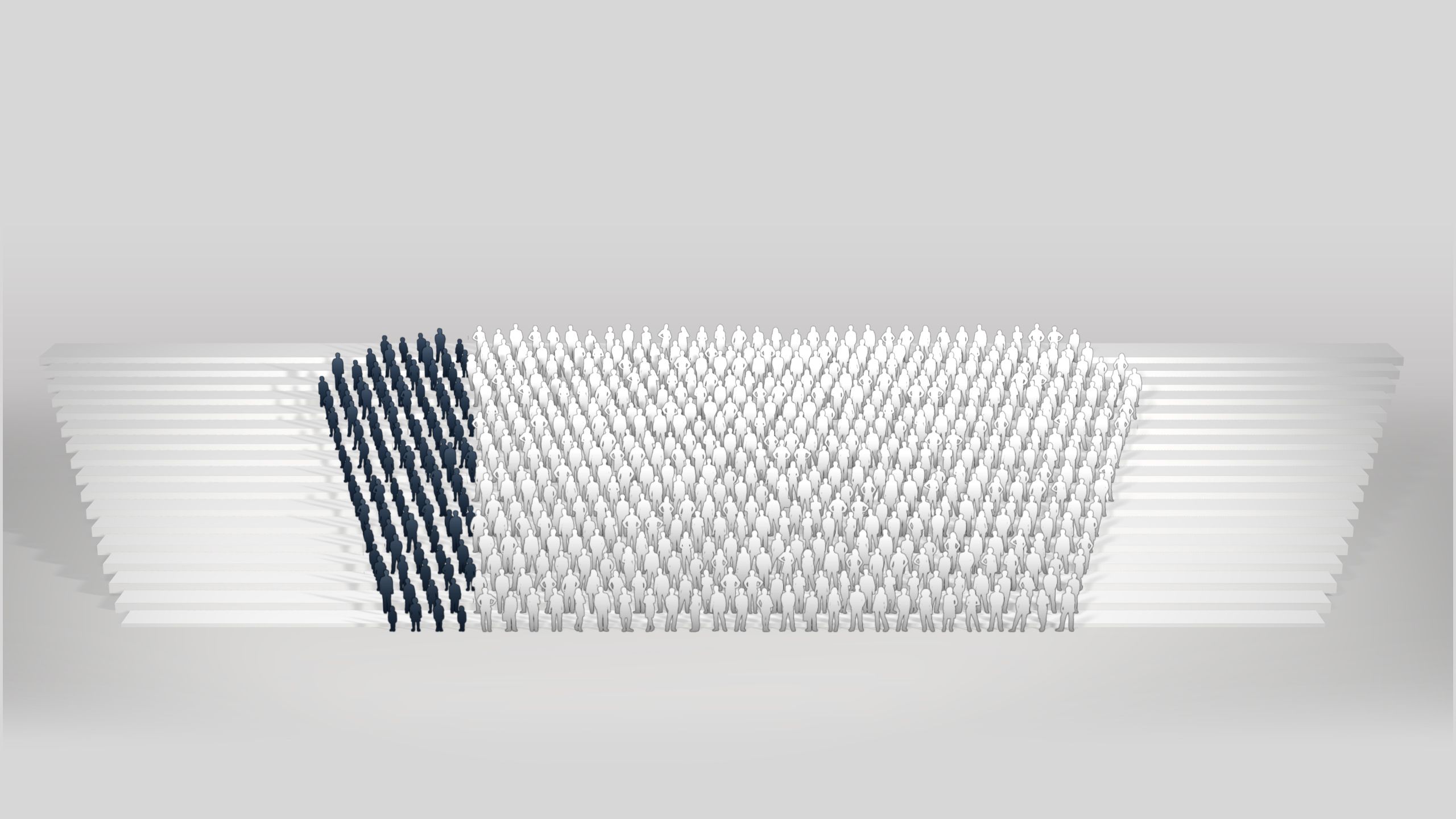

In Deutschland leben fast 14 Millionen Menschen, die noch keine 18 Jahre alt sind – bei der Bundestagswahl also minderjährig und damit nicht wahlberechtigt waren. Das sind 16,7 Prozent aller Menschen in Deutschland.

Wären minderjährige Menschen im Bundestag so vertreten wie in der Bevölkerung, würden sie 105 Abgeordnete stellen.

Weder Bührmann noch Lehmann glauben, dass Kinder und Jugendliche zwingend in den Parlamenten vertreten sein müssen, damit ihre Interessen Gehör bekommen.

Beide fänden es aber gut, wenn es Gremien oder Jugendparlamente gäbe, die sich zu wichtigen Themen der Politik äußerten. Die Stimme solcher Organe müsse aber auch mehr Gewicht bekommen, sagt Bührmann:

Wenn man will, dass Menschen sich mit einem Gemeinwesen identifizieren, dann muss man auch dafür sorgen, dass sie sich an zentralen Entscheidungsprozessen aktiv beteiligen können.

Das heißt: Barrieren abbauen, Prozesse für mehr Menschen zugänglich machen, Verbindlichkeit der Entscheidungen erhöhen.

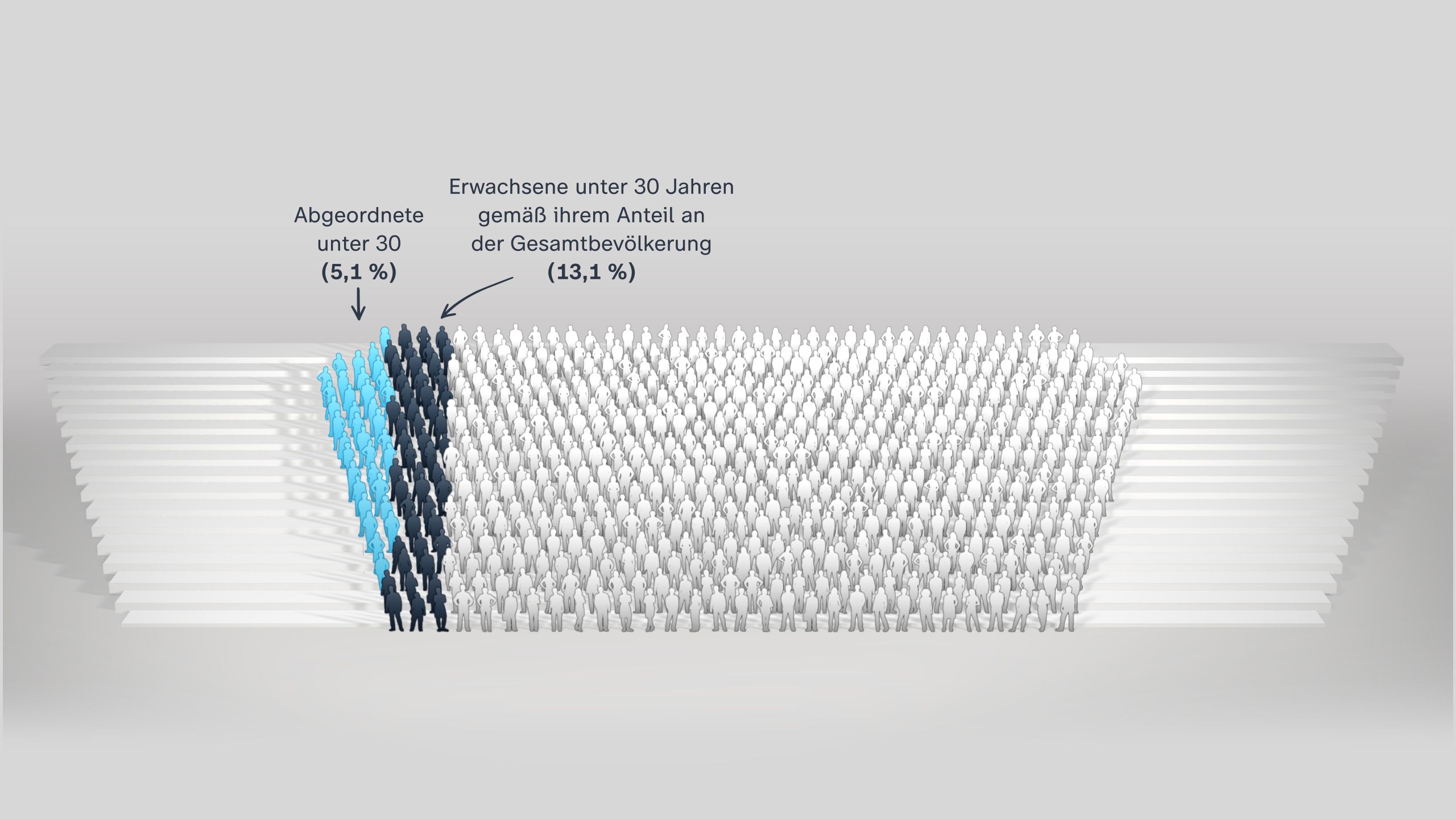

Auch wer „Jung sein“ etwas weiter definiert und auf die Volljährigen unter 30 schaut, stellt fest: Junge Menschen sind im Bundestag unterrepräsentiert.

Aber nicht nur junge, auch alte Menschen sind im Bundestag kaum vertreten.

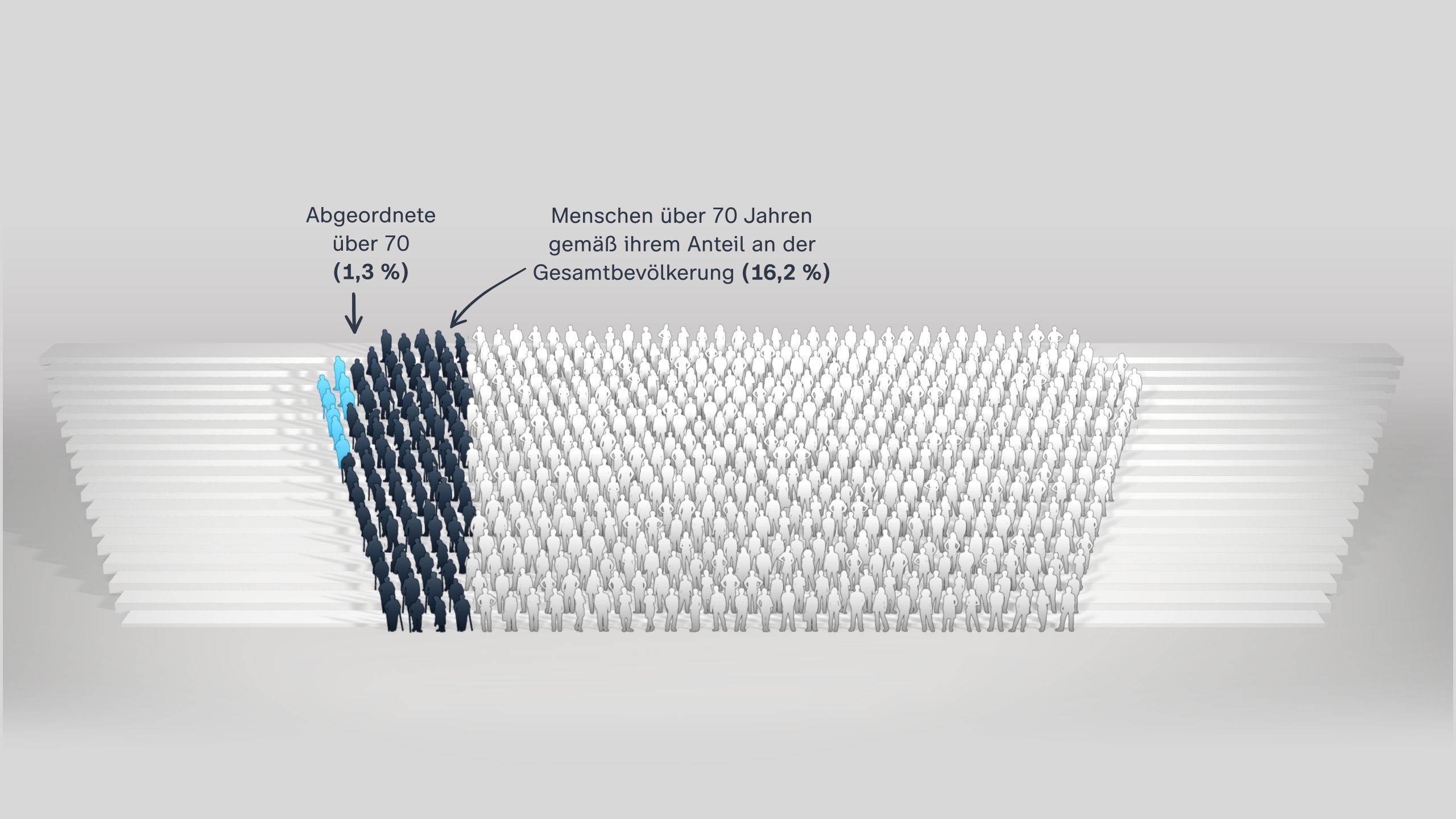

Mehr als 13,5 Millionen Menschen in Deutschland sind 70 Jahre oder älter.

Das wären 16,2 Prozent der Sitze im Bundestag. Tatsächlich sitzen im Bundestag nur acht Abgeordnete von 70 Jahren oder älter – gerade einmal 1,3 Prozent.

Zu wenige Frauen, zu viele Männer

Zu wenige Frauen, zu viele Männer

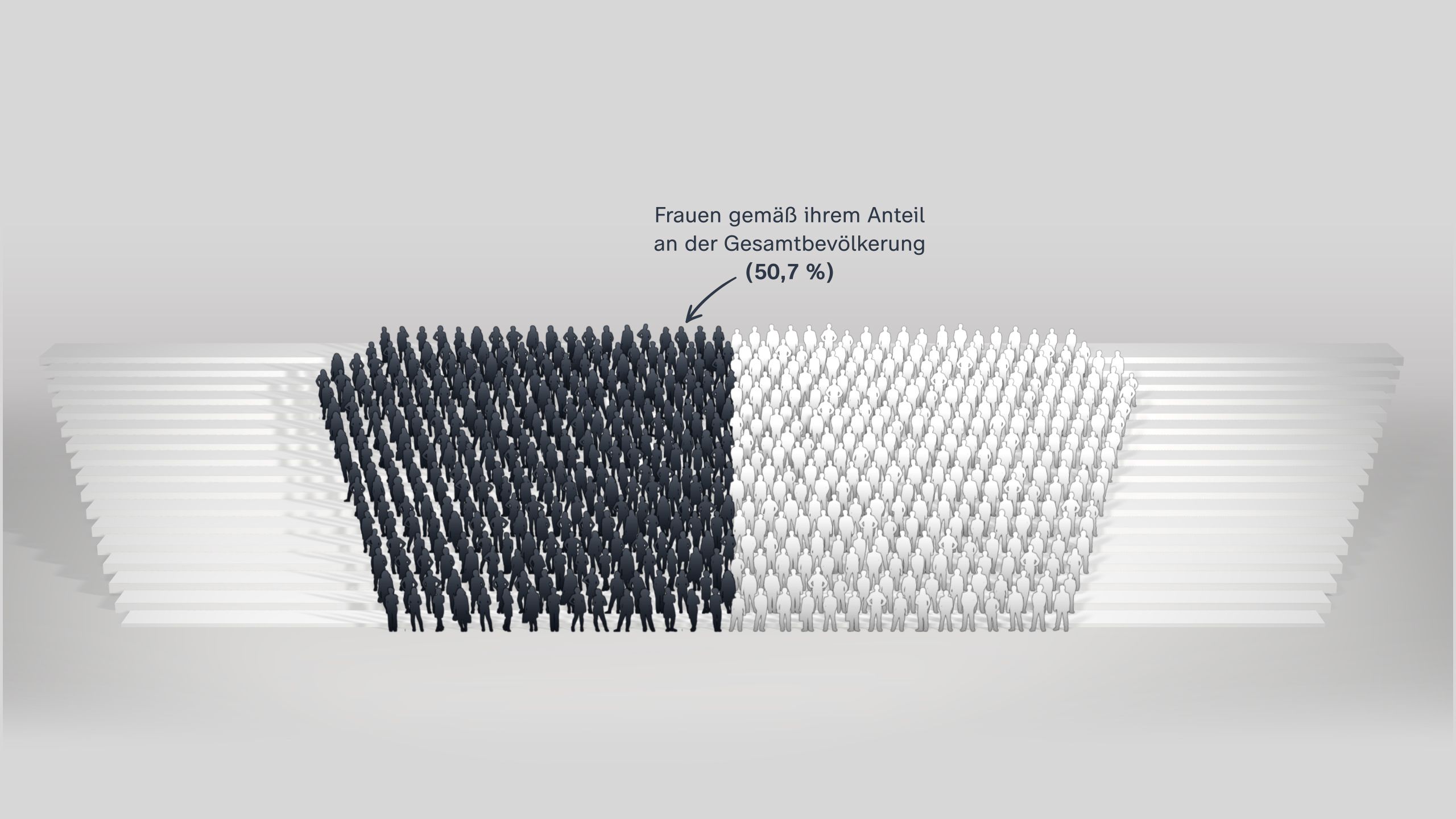

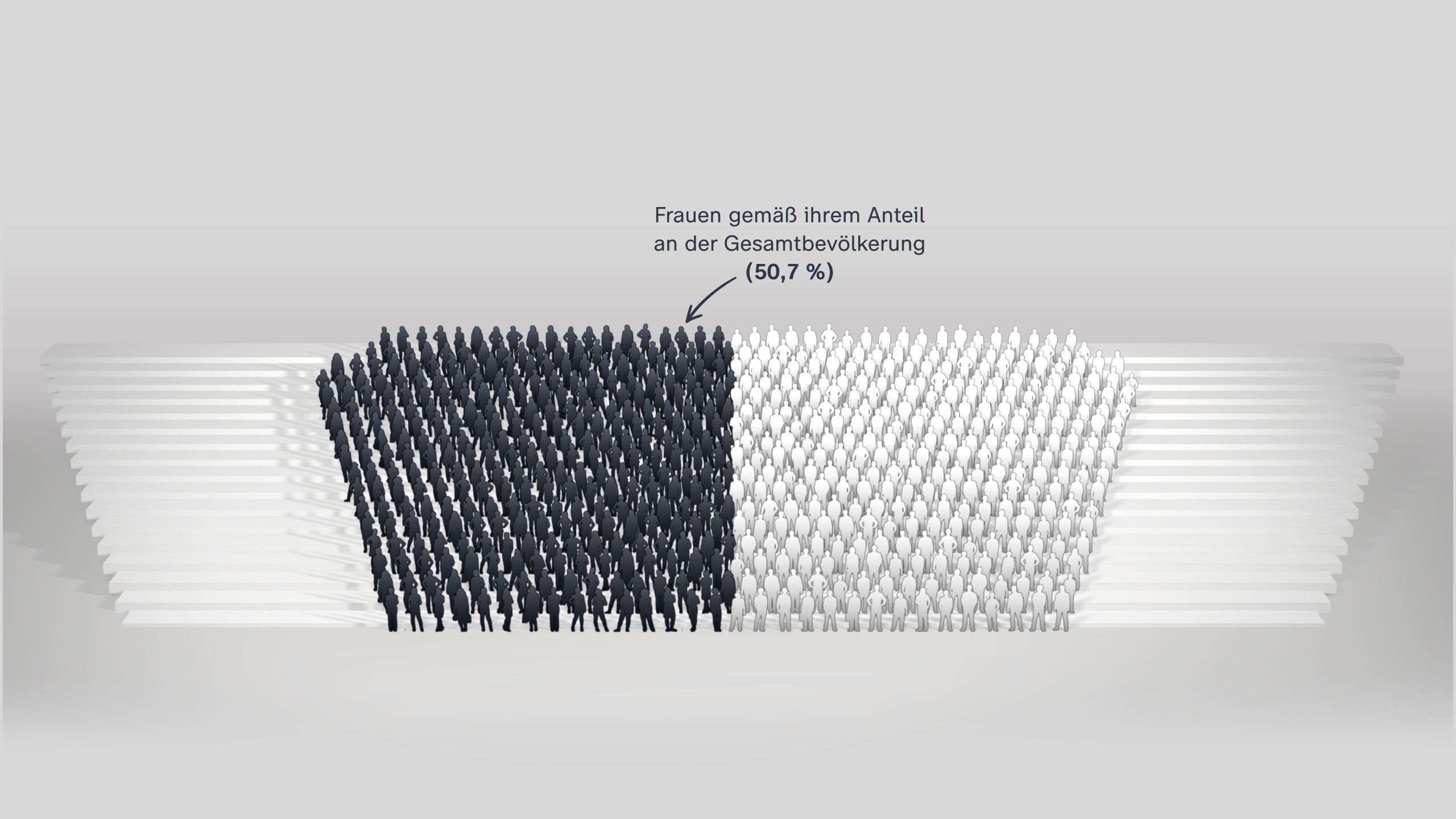

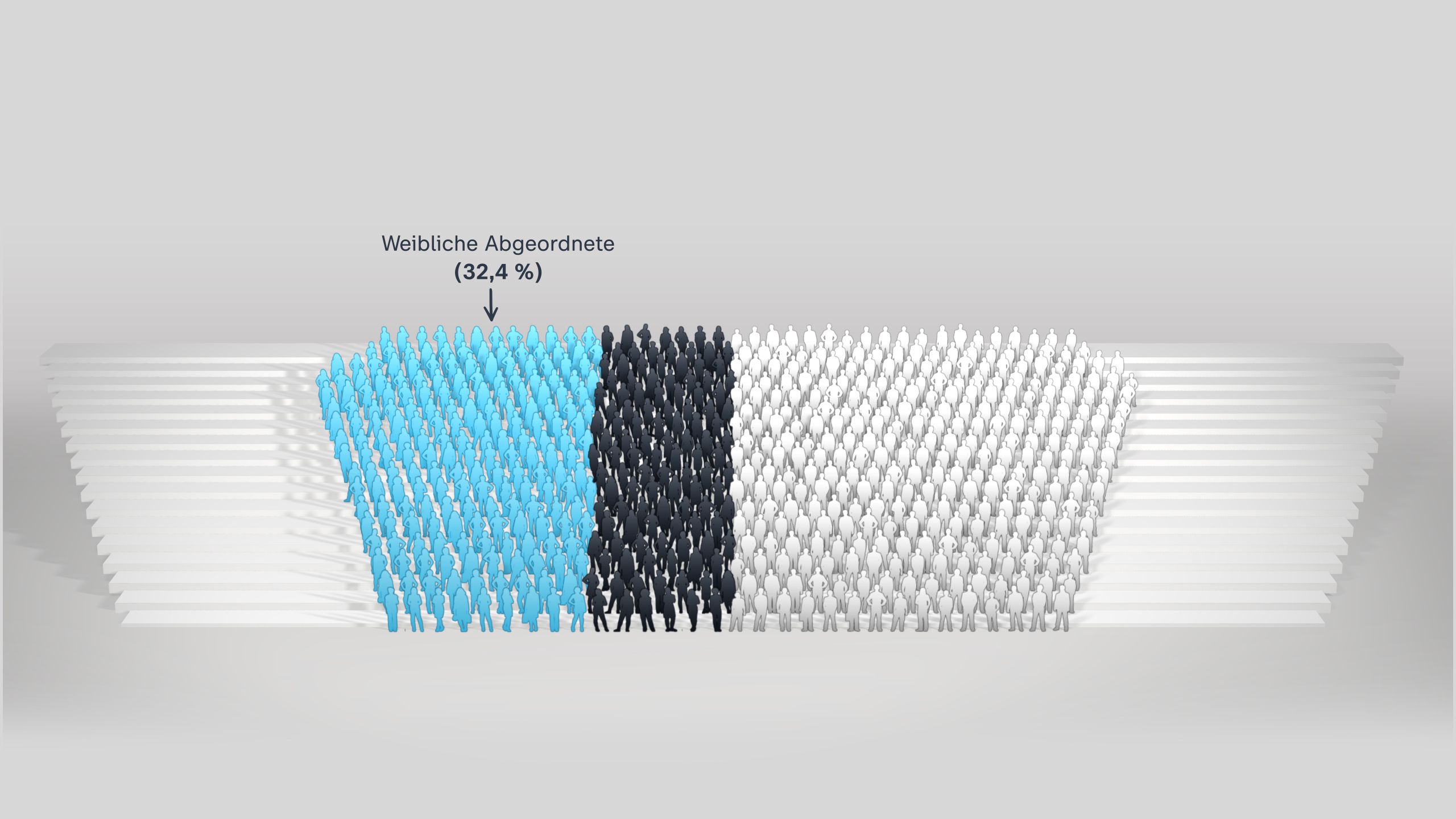

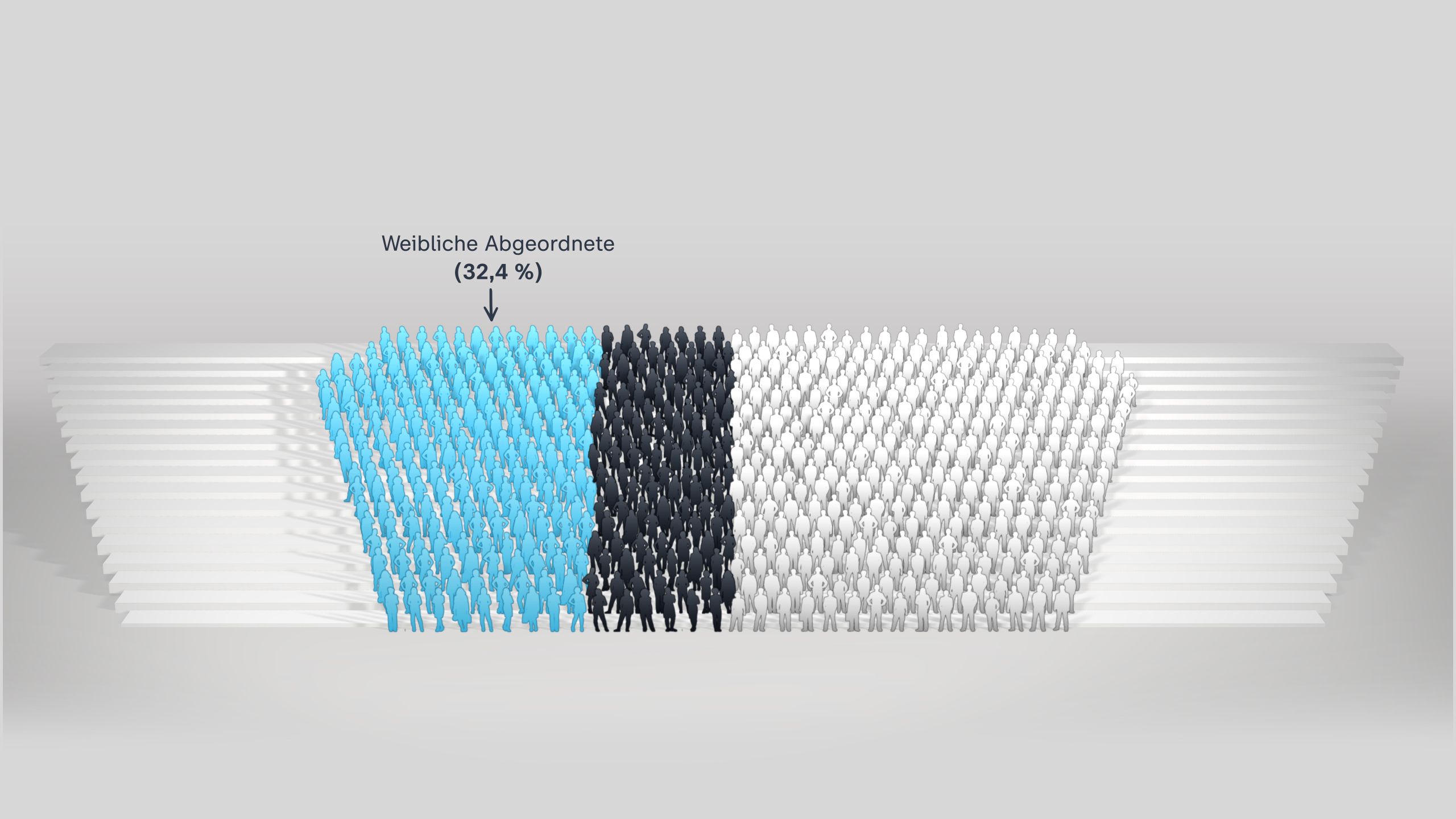

In Deutschland leben mehr als 42,3 Millionen Frauen. Das sind 50,7 Prozent der Bevölkerung.

Im Bundestag müssten also 319 Frauen sitzen.

Tatsächlich sind in der aktuellen Legislaturperiode aber nur 204 Abgeordnete weiblich – kaum ein Drittel.

Der Unterschied ist frappierend – und immer wieder Streitpunkt. Im Dezember 2020 hatte das Bundesverfassungsgericht eine Klage von zehn Frauen zurückgewiesen. Sie wollten, dass der Staat alle Parteien dazu zwingt, ebenso viele Frauen wie Männer aufzustellen.

Das Überraschende: Für die substanzielle Repräsentation ist es nach aktuellen Forschungsergebnissen nicht allein entscheidend, ob Frauen gemäß ihres Bevölkerungsanteils im Parlament vertreten sind. Wichtig, sagt Lehmann, sei auch die Höhe der Wahlbeteiligung unter Frauen.

Parteien repräsentieren zu einem sehr großen Teil die Personen, von denen sie gewählt werden. Wenn eine bestimmte Bevölkerungsgruppe weniger wählen geht, hat das Auswirkungen darauf, wie sie repräsentiert wird. Wenn mehr Frauen wählen gehen, steigt deren Repräsentation im Parlament - unabhängig davon, wie viele Frauen im Parlament sind.

Für den Teil der Bevölkerung, der sich mit keiner der beiden Kategorien identifiziert, ist die Datenlage schwierig: Tatsächlich gibt der Bundestag keine einzige Person mit dem Geschlechtseintrag „divers“ an.

In der Bevölkerungsstatistik veröffentlicht das Statistische Bundesamt derzeit keine Zahlen dazu.

Zu „divers“ zählen sich unter anderem oft inter* Personen; deren Körper haben weibliche und männliche Merkmale. Auch nicht-binäre, trans* oder agender Menschen wählen manchmal „divers“ als Geschlechtseintrag. Andersherum hat nicht jede Person diesen Eintrag im Ausweis, die sich nicht mit einem der binären Geschlechter identifiziert.

Menschen mit Migrationshintergrund fehlen

Menschen mit Migrations-

hintergrund fehlen

Deutschland ist ein Einwanderungsland: Seit Jahrzehnten kommen Menschen aus den verschiedensten Gründen her. Sie bauen sich hier eine Existenz auf, arbeiten, zahlen Steuern, kriegen Kinder.

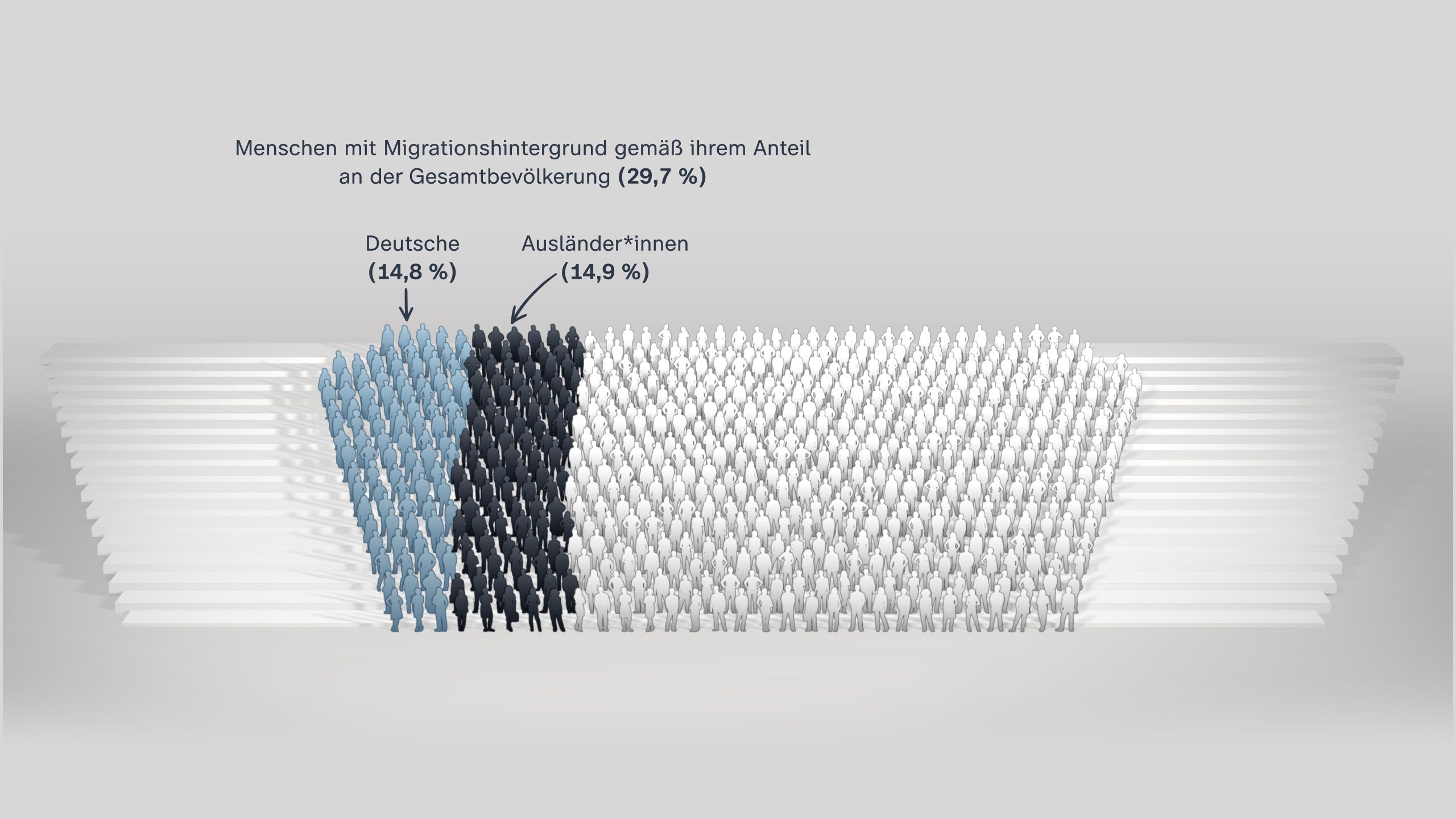

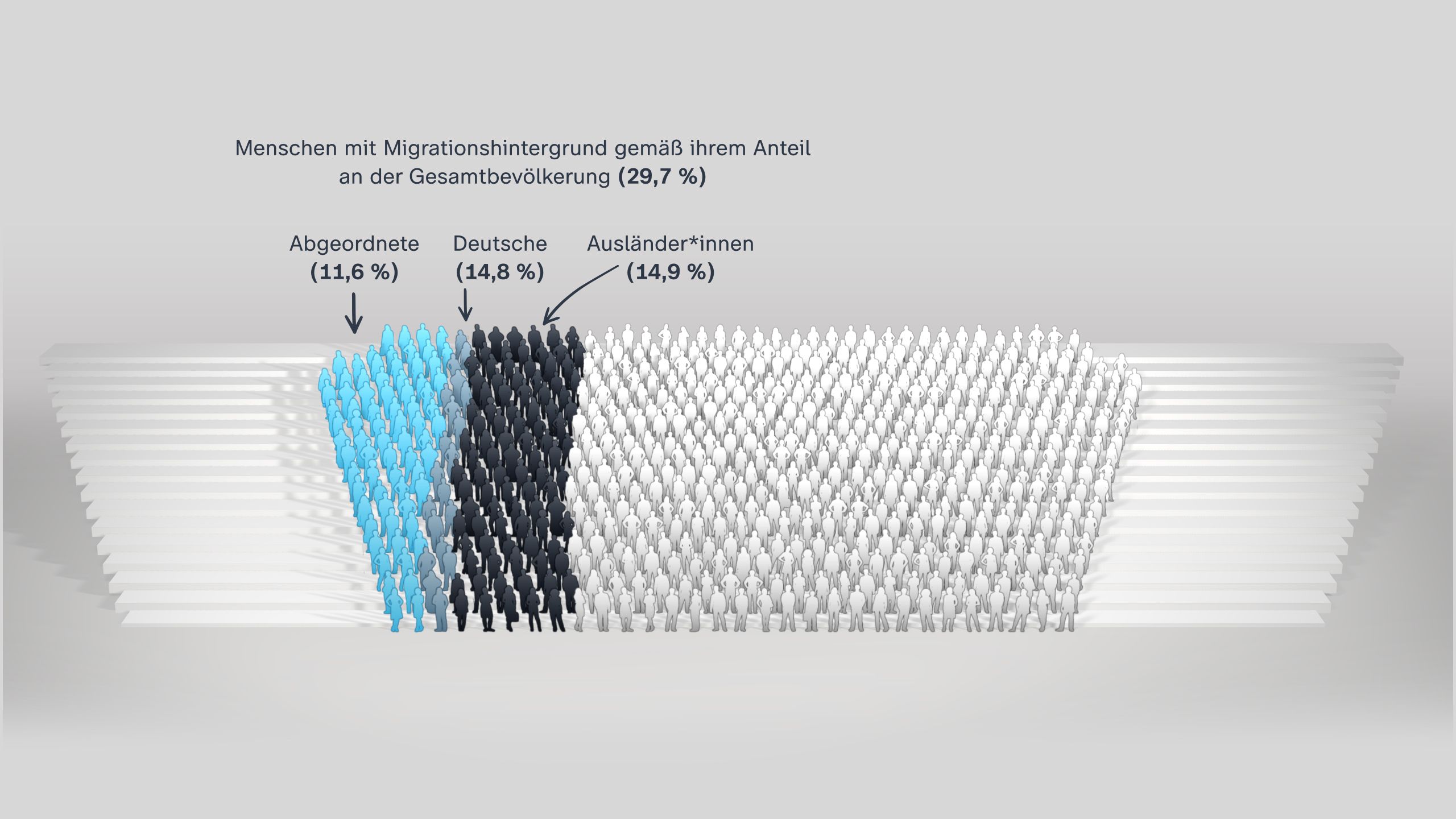

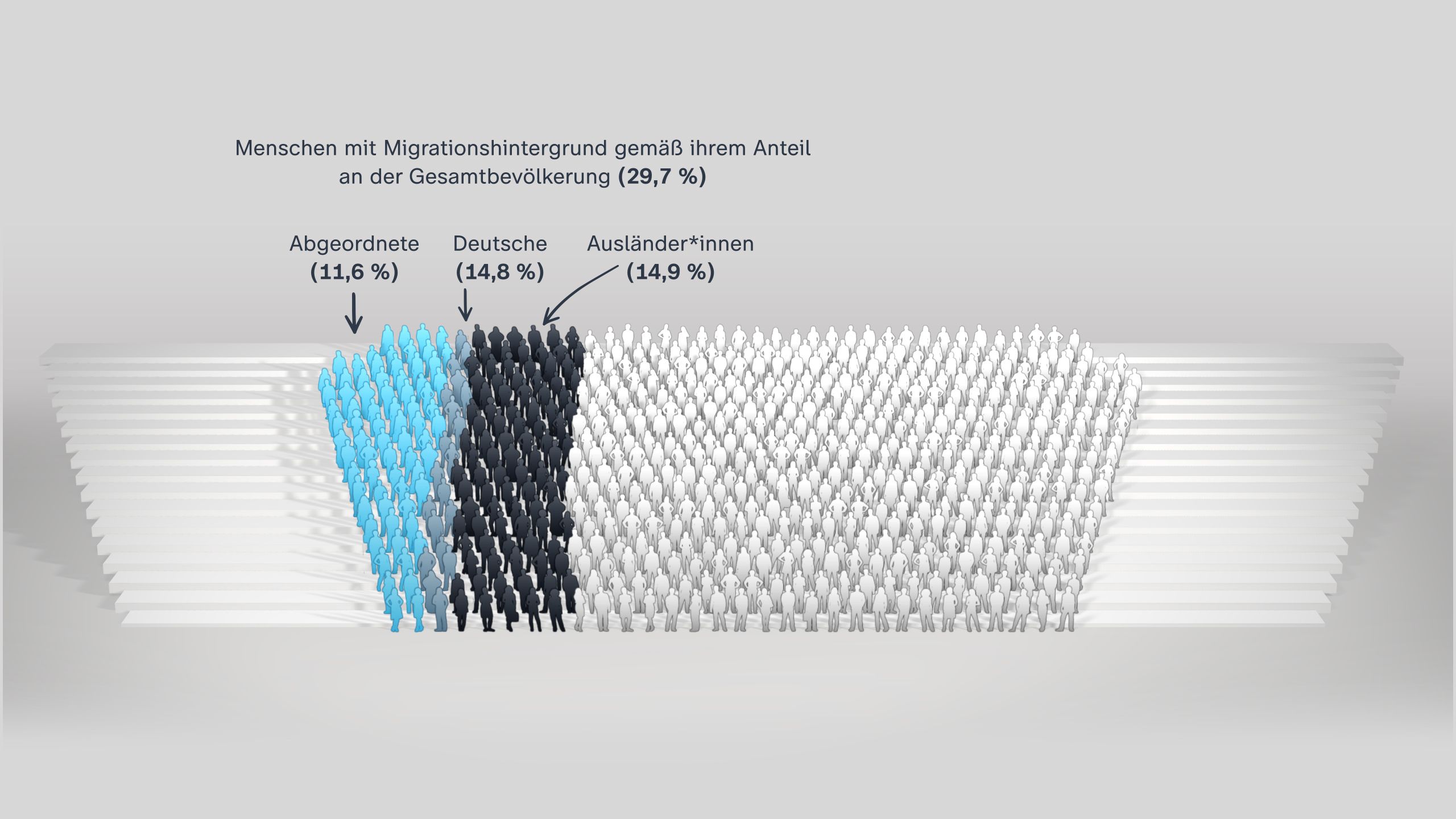

Etwa jede dritte Person in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Die Hälfte davon sind Deutsche und somit wahlberechtigt.

Im Bundestag haben 11,6 Prozent der Abgeordneten einen Migrationshintergrund. Ausländer*innen sind aufgrund des Wahlrechts überhaupt nicht vertreten.

Sie zu beteiligen, biete aber Chancen, sagt Bührmann. Für die Zugewanderten, aber auch für die Demokratie.

Menschen, die Steuern zahlen in Deutschland, die sollten wählen können. Wir brauchen bessere Lösungen, um diese große Personenzahl auch an den demokratischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Das würde letztlich auch die Integration und Inklusion befördern.

- Integration:

Neue Personen orientieren sich an bestehenden Strukturen und Prozessen. - Inklusion:

Strukturen und Prozesse können sich mit Blick auf neue Personen verändern.

Warum mehr deskriptive Repräsentation gut wäre

Lehmann sieht zum einen ganz praktische Vorteile eines diverseren Parlaments.

- Mehr Perspektiven bieten die Möglichkeit, mehr Themen auf die Tagesordnung zu setzen.

- Bei Regierungsparteien könnten die neuen Perspektiven Einfluss auf die Realpolitik nehmen.

- Angehörige von Minderheiten könnten in der Fraktion Lobbyarbeit betreiben und bislang unbesetzte Themen sichtbar machen.

So wie der Bundestag funktioniert, kommt den Parteien eine große Bedeutung zu. Nur wer Teil einer Fraktion ist, kann wirklich etwas bewirken.

Zudem ist da auch noch die symbolische Bedeutung, sagt Bührmann: Für viele sei wichtig, dass es so etwas wie Role Models gibt.

Sie warnt aber auch:

Die Leute, von denen ich annehme, die sind so wie ich, die finde ich nett – die wähle ich vielleicht auch. Aber ich weiß eigentlich gar nicht, ob das stimmt, dass sie sich für mich einsetzen.

Ich kann nicht davon ausgehen, wenn Politiker*innen einer bestimmten sozialen Gruppe angehören, dass sie dann auch Politik für diese soziale Gruppe machen.

Nur auf einzelne demografische Merkmale zu achten, werde zudem der Komplexität der Menschen nicht gerecht. Bührmann vermisst einen intersektionalen Blick auf das Thema, also einen Blick auf die Überschneidungen:

Wenn man immer nur auf ein Merkmal achtet, sieht man nicht, dass zum Beispiel die meisten Abgeordneten mit Migrationshintergrund auch Akademiker*innen sind, und Männer.

Es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, dass die Menschen nicht nur eine soziale Dimension sind, sondern immer Kreuzungspunkte darstellen von unterschiedlichen Dimensionen der Vielfalt.

Wie gelingt substanzielle Repräsentation aktuell in Deutschland?

Eine Studie zur Halbzeitbilanz der Ampel-Koalition kam 2023 zu dem Ergebnis: Ein Drittel der Versprechen im Koalitionsvertrag war erfüllt, ein weiteres Drittel in Arbeit.

„Zu einem Großteil gelingt die substanzielle Repräsentation“, sagt Pola Lehmann. Eine andere Studie zeigte, dass in Deutschland etwa 60 Prozent der Versprechen aus Wahlprogrammen umgesetzt werden.

„Natürlich kann man das so bewerten und sagen: 60 Prozent – das ist nicht viel.“ Aber: „Regierungen bestehen aus Koalitionen, und Koalitionen bedingen immer ein Aushandeln von Kompromissen“, sagt Lehmann.

Treffen sich die Parteien einer Regierungskoalition in der politischen Mitte, sei das für die Repräsentation der Bevölkerung kein schlechter Punkt: Der Abstand der Regierung zu den anderen Parteien sei dann am geringsten – und damit zu den Interessen der Bevölkerung insgesamt.

Quellen:

Prof. Dr. Andrea Dorothea Bührmann, Direktorin des Instituts für Diversitätsforschung an der Georg-August-Universität in Göttingen;

Dr. Pola Lehmann, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung;

Statistisches Bundesamt;

Deutscher Bundestag;

Bundesagentur für Arbeit;

Alliance of Democracies: Democracy Perception Index 2021

Mediendienst Integration, sowie Projekt Repchance, Hochschule München;

Eigene Berechnungen

Studien und Artikel:

Mehr Koalition wagen – Halbzeitbilanz der Ampel-Koalition zur Umsetzung des Koalitionsvertrags 2021

Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung: Die Akademikerrepublik – Kein Platz für Arbeiter und Geringgebildete im Bundestag?

British Journal of Political Science, Volume 49, Issue 3, July 2019: Are Parties Equally Responsive to Women and Men?

Demokratie und Krise: Ungleichheit in der Politischen Repräsentation - Ist die Unterschicht schlechter repräsentiert?

„Dem Deutschen Volke?“ Die ungleiche Responsivität des Bundestags

Journal of European Public Policy: Do parliaments underrepresent women’s policy preferences? Exploring gender equality in policy congruence in 21 European democracies

European Consortium for Political Research: Diverse parties, diverse agendas? Female politicians and the parliamentary party's role in platform formation

American Journal of Political Science: The Fulfillment of Parties’ Election Pledges: A Comparative Study on the Impact of Power Sharing

Autoren:

Kevin Schubert, Moritz Zajonz

Redaktion:

Jennifer Werner, Kathrin Wolff

Im Auftrag des ZDF:

Redaktion:

Jonas Becker, Marielle Klein

Design:

Mischa Biekehoer, Josephine Gudakow