Die ersten 1.000 Tage

sind entscheidend

Wie frühkindliche Ernährung unser ganzes Leben beeinflusst

Die ersten 1.000 Tage sind entscheidend

Wie frühkindliche Ernährung unser ganzes Leben beeinflusst

Kaum etwas hat so großen Einfluss auf unser Leben wie die Ernährung in den ersten 1.000 Tagen. Die Wissenschaft weiß heute: Wie wir uns entwickeln, ob wir später zu Krankheiten neigen, sogar wie groß wir werden – all das bestimmt die Nährstoffaufnahme zu Beginn unseres Lebens entscheidend mit.

Was passiert da im Körper? Wie können Eltern die Schwangerschaft und die zwei Jahre danach optimal nutzen? Und wie lassen sich Fehler in den ersten 1.000 Tagen vermeiden?

ZDFheute hat mit führenden Forschern darüber gesprochen, wie wir das heutige Wissen noch besser nutzen können.

Schon vor der Schwangerschaft können Eltern durch ihren eigenen Lebensstil und ihre Essgewohnheiten die Weichen für die Gesundheit ihres zukünftigen Kindes stellen.

„Wenn eine Frau zu Beginn der Schwangerschaft übergewichtig ist, dann ist das lebenslange Risiko des Kindes für Adipositas verdoppelt“, erklärt der Kinder- und Jugendmediziner Berthold Koletzko – und ergänzt: „Wenn die Frau bei Beginn der Schwangerschaft selbst adipös ist, also ein krankhaftes Ausmaß von Übergewicht aufweist, ist das lebenslange Risiko des Kindes verdreifacht.“

Forscherinnen und Forscher aus Schottland kamen darüber hinaus zu dem Ergebnis, dass das Risiko, vor dem 55. Lebensjahr zu sterben, um 35 Prozent erhöht ist, wenn man eine adipöse Mutter hat.

Aber auch Väter prägen die DNA des Kindes, dessen Epigenetik, mit: „Wie werden bestimmte Gene verändert, wann werden sie abgelesen? Da haben Väter Einfluss, etwa durch Übergewicht oder zu hohe Zuckerwerte im Blut“, sagt Ernährungsmedizinerin Verena Keller.

Laut den Experten hilft es bereits, das eigene Körpergewicht dem Normalgewicht ein Stück weit anzunähern:

Selbst wenn man nur zwei Kilogramm reduziert, ist das schon ein deutlicher Vorteil für das Kind.

Doch nicht nur das Körpergewicht, auch eine gute Nährstoffversorgung vor der Schwangerschaft beeinflusst die Gesundheit des Kindes.

Bereits seit Mitte der 1990er Jahre wird Frauen, die eine Schwangerschaft planen, die Einnahme von Folsäure empfohlen. Dadurch sinkt beim ungeborenen Kind das Risiko für einen Neuralrohrdefekt – eine Entwicklungsstörung des Rückenmarkkanals.

Mit der Einnahme sollte spätestens vier Wochen vor der Schwangerschaft begonnen werden. Folsäurehaltige Lebensmittel wie grünes Blattgemüse, Kohl, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte sowie Tomaten und Orangen unterstützen die Versorgung.

Während der Schwangerschaft wirkt sich die Ernährung der Mutter direkt auf das ungeborene Kind und dessen Gesundheit aus.

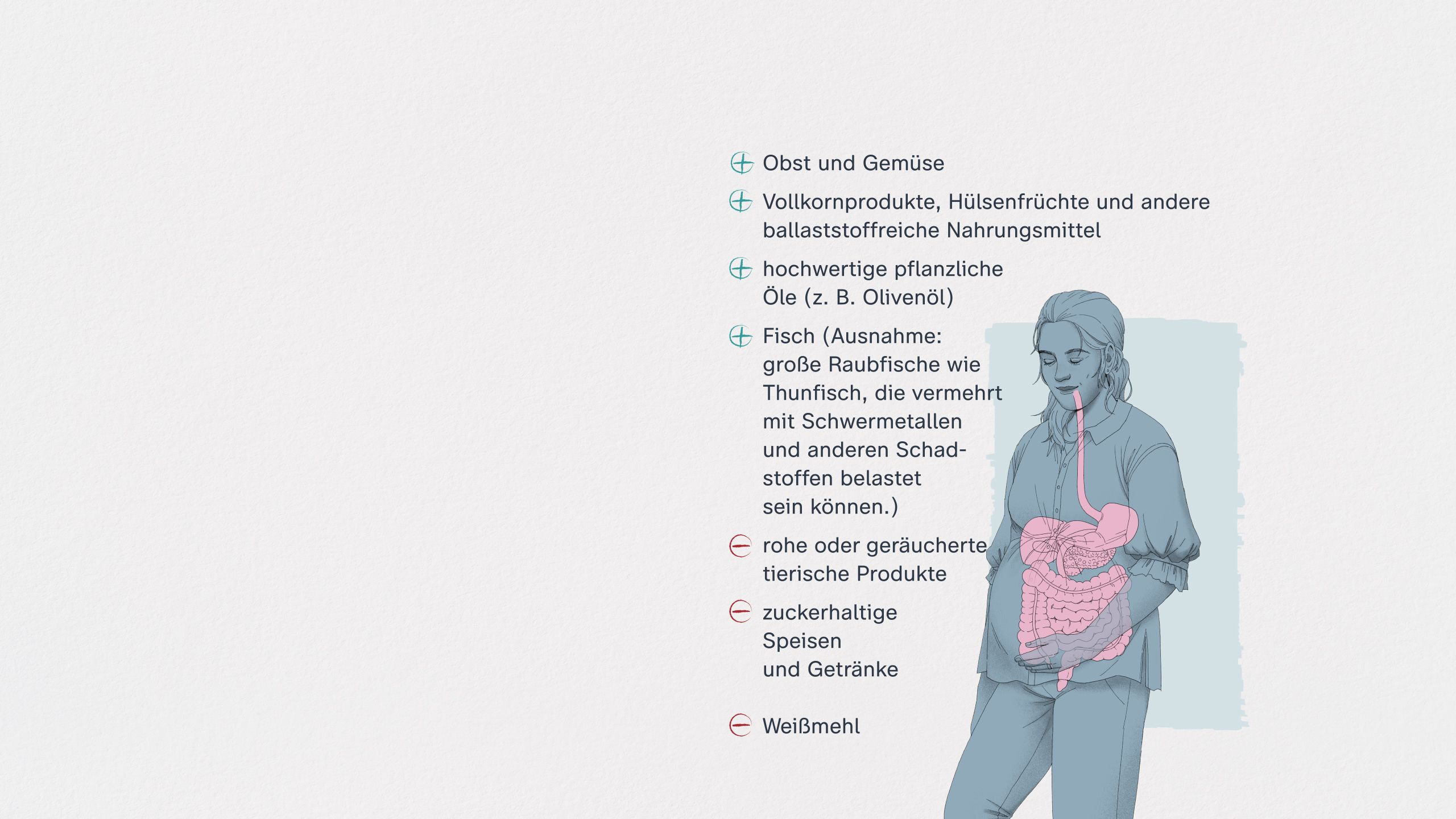

Ernährungsmedizinerin Verena Keller empfiehlt auch in der Schwangerschaft eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung. Orientierung könne die mediterrane Kost bieten (siehe Auflistung).

Dagegen sollten Fleisch, Eier, Milchprodukte, Weißmehl, Salz und Zucker nur zurückhaltend konsumiert werden.

Grundsätzlich gilt: Je frischer und weniger verarbeitet die Lebensmittel sind, desto besser.

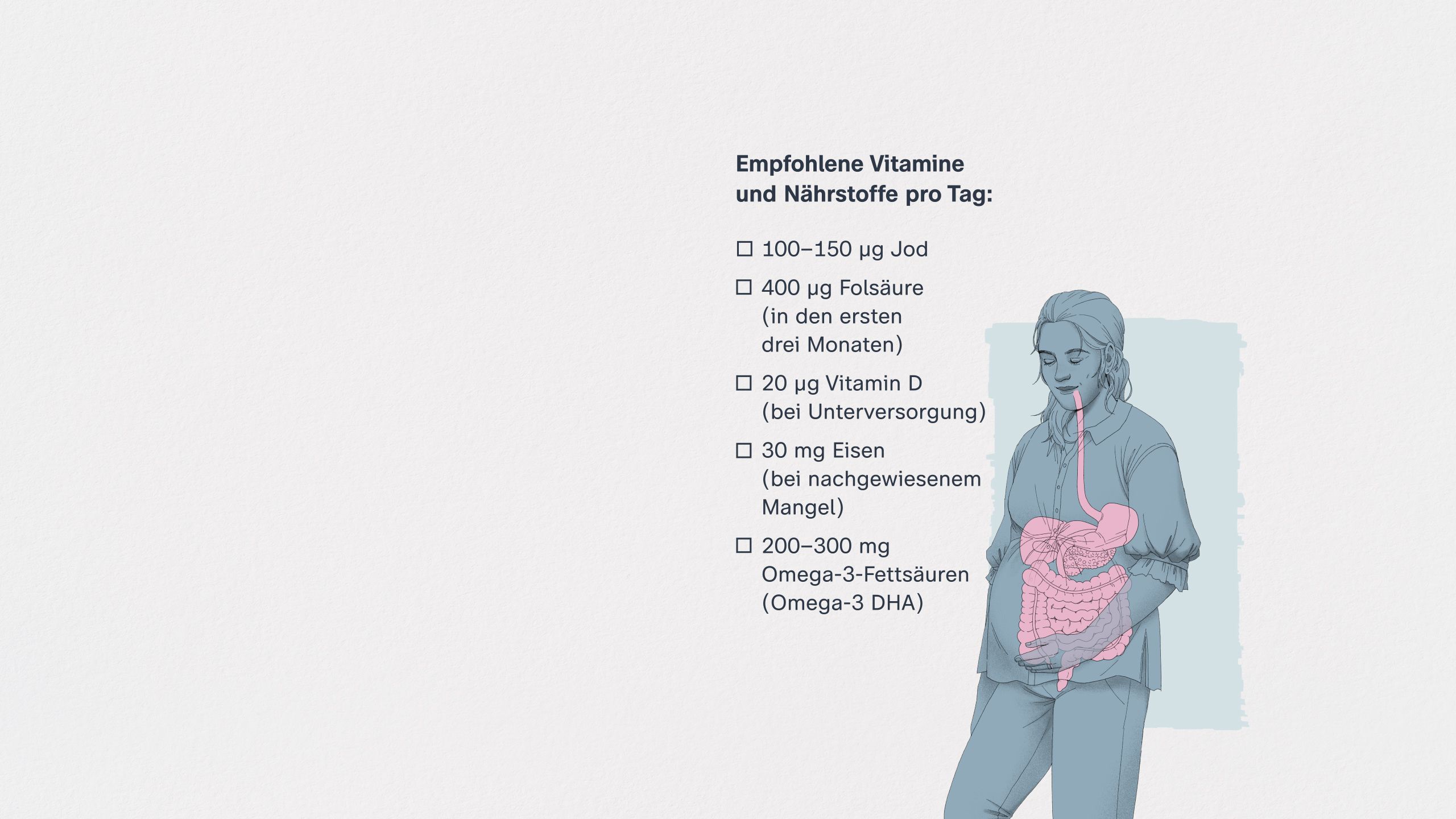

In der Schwangerschaft steigt der Bedarf an bestimmten Nährstoffen, Vitaminen und Spurenelementen. Daher sollten werdende Mütter auf eine ausreichende Versorgung achten und gegebenenfalls eine Blutuntersuchung durchführen lassen.

In Bezug auf die Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren empfiehlt Koletzko Frauen, die keinen Fisch essen und eine niedrige DHA-Versorgung haben, eine höhere Zufuhr von 600 bis 1.000 mg/Tag. Damit wird das Risiko einer Frühgeburt deutlich reduziert.

Während der Schwangerschaft sollte die Frau darauf achten, nicht zu viel zuzunehmen, empfehlen Verena Keller und Berthold Koletzko.

Laut Koletzko ist zum Ende der Schwangerschaft nur eine sehr kleine Zunahme der Energiezufuhr um ca. 10 Prozent oder etwa 200 kcal/Tag nötig, „weil Schwangere sich mit zunehmendem Körpergewicht und Bauchumfang vor allem im letzten Schwangerschaftsdrittel deutlich weniger bewegen und somit weniger Energie für körperliche Aktivität brauchen“. Allerdings sollten Schwangere „auch keine radikale Diät machen“, warnt Keller.

Neuen Studien zufolge wirkt sich die Zuckerzufuhr in der Schwangerschaft sehr stark auf die langfristigen Krankheitsrisiken des Kindes aus.

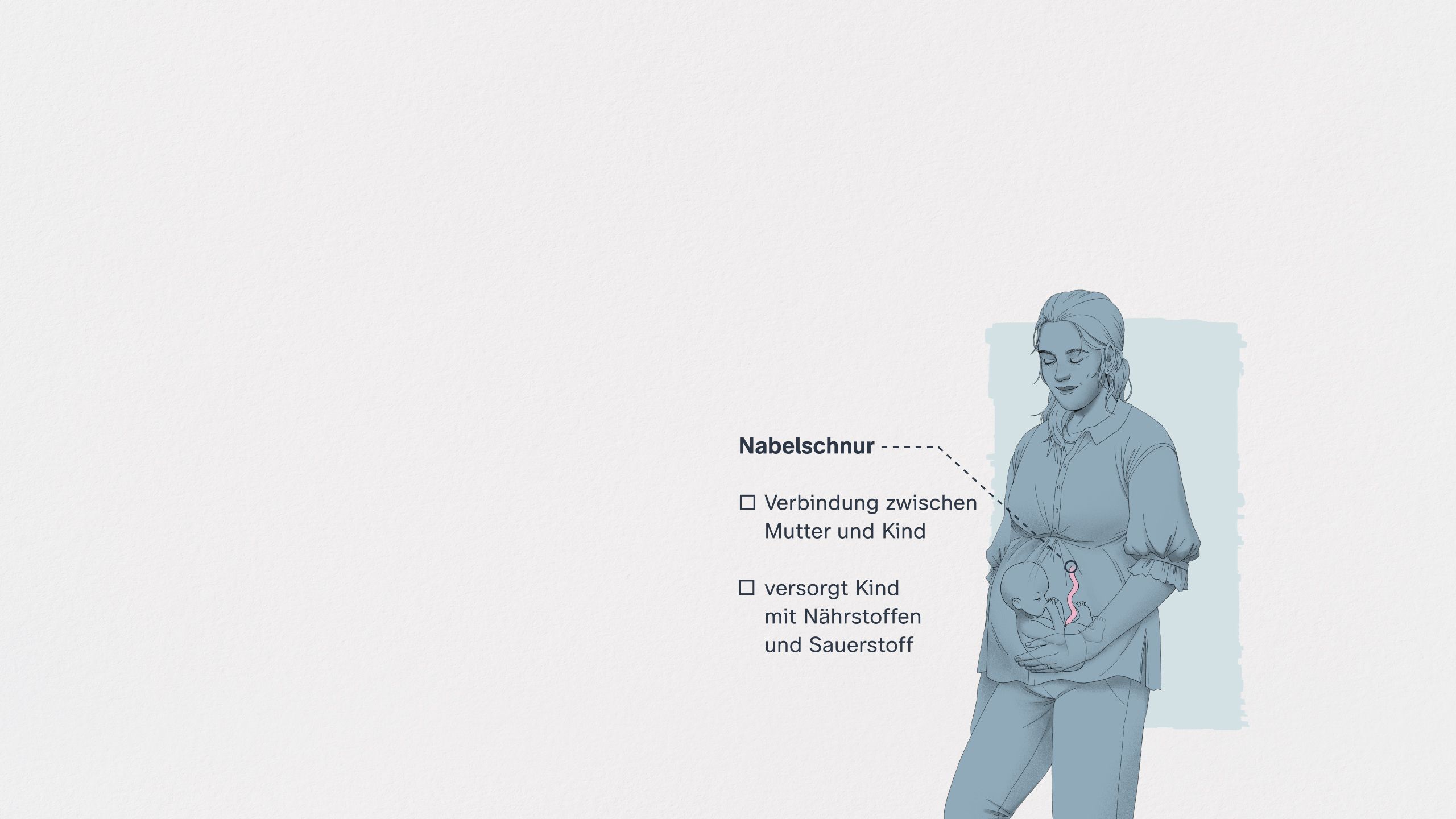

Der Blutzucker der Mutter „geht direkt und ohne Begrenzung ins Blut des ungeborenen Kindes“, erklärt Koletzko.

Dort führt ein hoher Blutzucker zur Insulinausschüttung und damit zur Fettablagerung im Körper. In der Schwangerschaft ist die Insulinwirkung abgeschwächt. Deshalb führt dieselbe Zuckermenge in der Schwangerschaft zu einem stärkeren Blutzuckeranstieg als vor der Schwangerschaft.

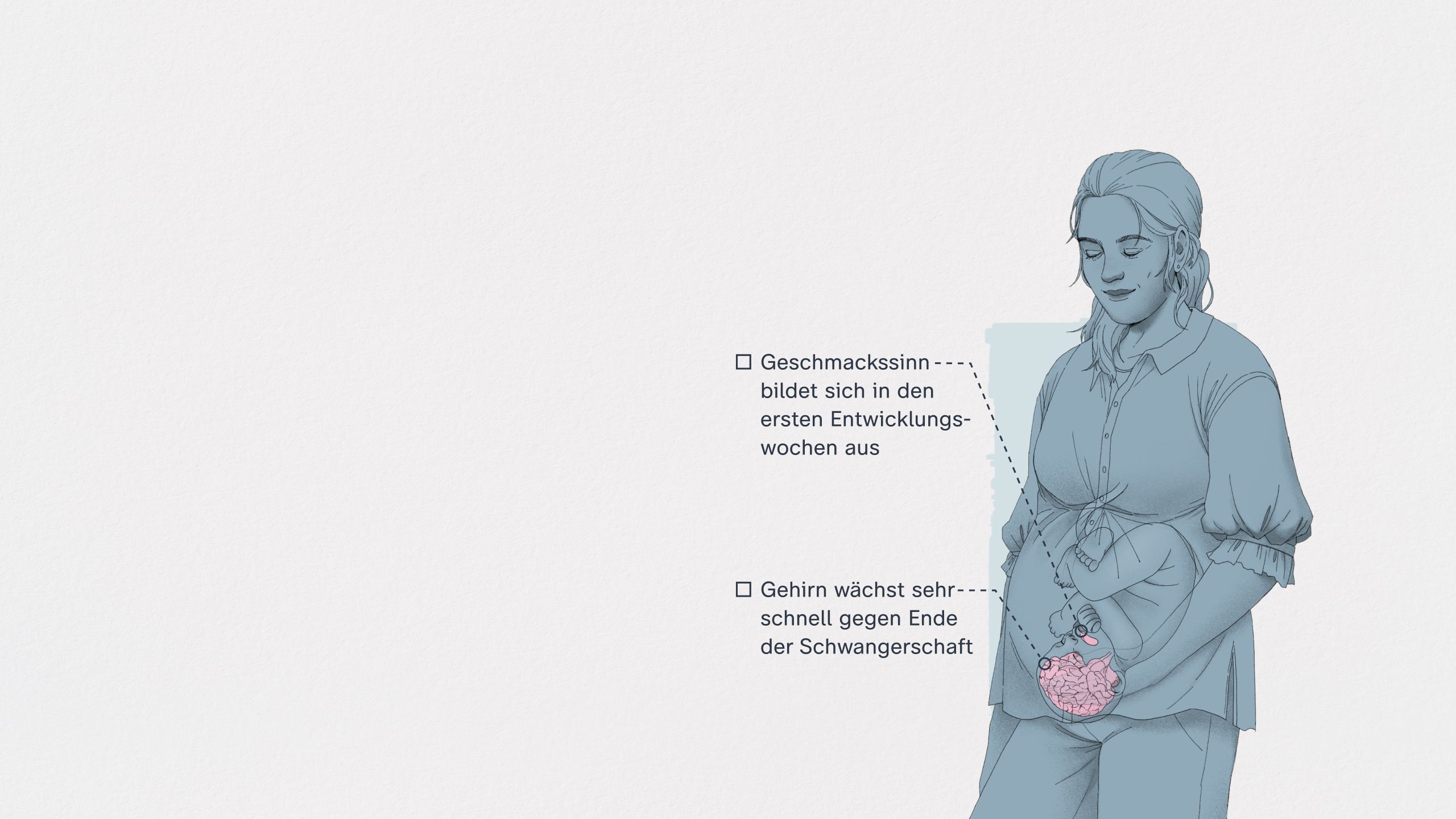

Je abwechslungsreicher sich eine schwangere Frau ernährt, desto mehr Geschmacksrichtungen lernt auch der Fötus über das Fruchtwasser kennen. Das kann es Eltern später erleichtern, ihrem Kind verschiedene Lebensmittel schmackhaft zu machen, „weil ihm manche Aromen dann bereits vertraut sind. Natürlich heißt das nicht, dass jedes Kind automatisch alles isst – beim Essverhalten spielen viele Faktoren mit“, erklärt Verena Keller.

Keller und Koletzko verweisen zudem auf die große Bedeutung von Omega-3-Fettsäuren (DHA = Docosahexaensäure) für die kognitive Entwicklung und die Senkung des Frühgeburtsrisikos.

Die Omega-3-Fettsäuren erhalte ich am besten aus fettreichem Fisch – wie etwa Lachs – beziehungsweise Fisch- und Algenöl. Sie unterstützen die Gehirnentwicklung des Kindes.

Auch nach der Geburt spielt die Mutter eine entscheidende Rolle. Für Verena Keller und Berthold Koletzko ist Stillen in den ersten Monaten „die beste Säuglingsernährung“, wenn die Gesundheit der Mutter es zulässt.

Koletzko empfiehlt Frauen „in der Stillzeit wie in der Schwangerschaft eine gute, ausgewogene, gemischte Ernährung, weil sich das direkt auf die Zusammensetzung der Muttermilch auswirkt“.

Gestillte Kinder haben laut Koletzko lebenslang gesundheitliche Vorteile.

„Wir haben zum Beispiel gelernt, dass in der Muttermilch komplexe Fette sind, die sehr den Fetten ähneln, die im Gehirn eingebaut werden“, erklärt Koletzko. Wer gestillt werde, habe deshalb Vorteile bei der Intelligenzentwicklung – was sich selbst im Alter von 30 Jahren noch zeige.

Der Unterschied lasse sich ausgleichen, wenn diese Fette der Säuglingsnahrung zugeführt würden, sagt Koletzko. Allerdings geschehe das bisher nur in begrenztem Umfang.

Damit Stillen tatsächlich gesünder ist, muss die Mutter auf ihre Nährstoffversorgung achten. In Deutschland sind vor allem Eisen-, Vitamin-D- und Jod-Mangel verbreitet.

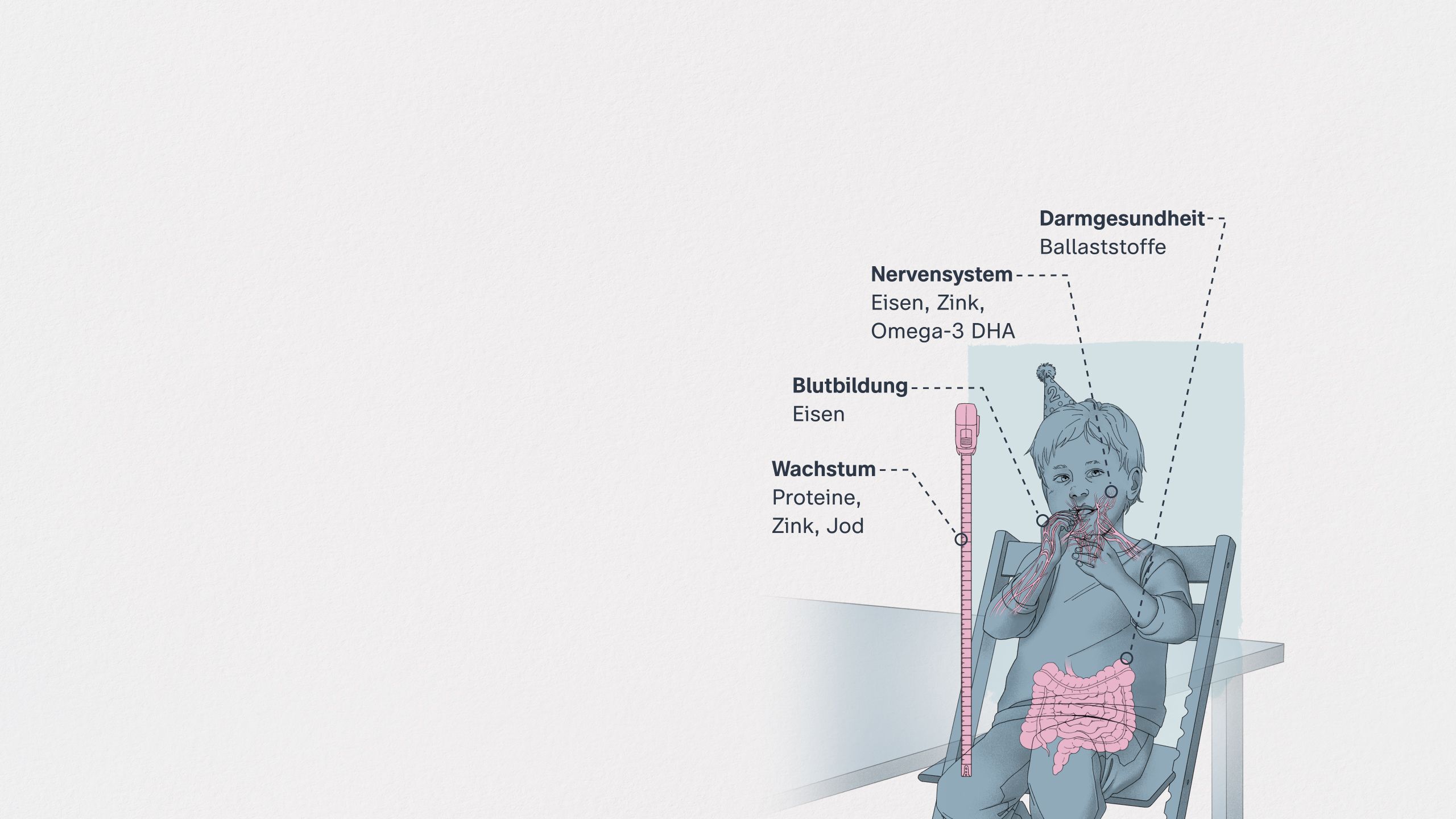

Während Eisen zentral für die Blutbildung und Gehirnentwicklung ist, braucht der Körper Vitamin D für die Knochenbildung. Jod benötigt die Schilddrüse, vor allem für die Produktion von Hormonen. Die wiederum steuern eine Vielzahl von Stoffwechselprozessen wie beispielsweise ein normales Wachstum.

„Gestillte Kinder sind zum Beispiel häufiger von einem Jodmangel betroffen, während Säuglingsnahrungen ausreichend Jod enthalten“, sagt Koletzko. „In der Muttermilch ist es von der Jodversorgung der Mutter abhängig, weshalb wir in der Stillzeit auch Supplemente empfehlen, die Jod enthalten.“

Ein möglicher positiver Nebeneffekt des Stillens: Auch die Mutter kann gesundheitlich profitieren. Manche Frauen verlieren durch das Stillen Fettmasse, „die in der Schwangerschaft als Schutzfaktor deponiert wurde“, erklärt Koletzko.

Verena Keller und Berthold Koletzko empfehlen, zwischen dem vierten und sechsten Monat mit der Beikost anzufangen – vorausgesetzt, das Kind zeigt Interesse und entsprechende Reifezeichen.

Mit der Beikost sollten schrittweise mehr Energie und wichtige Nährstoffe wie Eisen und Zink zugeführt werden. Denn die Muttermilch allein kann diese ab dem zweiten Lebenshalbjahr nicht mehr vollständig decken.

Muttermilch bleibt dabei ein wertvoller Bestandteil der Ernährung. Schließlich heißt es Beikost – und nicht Ersatzkost.

„In der Praxis beginnt man oft mit einem Gemüse-Kartoffel-Fleischbrei zur Mittagszeit – das Fleisch kann dabei etwa einmal pro Woche durch Fisch ersetzt werden“, erläutert Keller. „Im nächsten Monat folgt dann meist ein Milch-Getreide-Brei.“

Koletzko verweist bei der Beikost auf „sehr aufregende Daten aus den letzten Jahren“. Die Erkenntnis: „Wenn zwischen dem vierten und sechsten Monat eine gemischte Beikost eingeführt wird, hat das Kind später ein geringeres Risiko für Nahrungsmittelallergien“, sagt der Mediziner.

„Früher hätten wir Nahrungsmittel mit starken Allergenen vielleicht vermieden“, erklärt der Münchener Professor. „Heute wissen wir: Wenn wir auch starke Allergene geben wie z. B. Fisch oder Hühnerei, das durchgebacken ist, ist das wie ein Training des Immunsystems.“

Eine Frage, vor der alle Eltern stehen: Wie wird die Beikost eingeführt?

„In Deutschland ist die Breikost sehr verbreitet“, sagt Ernährungsexpertin Keller.

Diese Form sei aber nicht die einzige Möglichkeit. Auch breifreie oder gemischte Ansätze könnten sinnvoll sein, wenn sie zum Kind und zur Familie passten. Entscheidend sei, dass jedes Kind sein eigenes Tempo habe.

Beim „Baby Led Weaning“-Modell – zu deutsch: „vom Baby geführte Entwöhnung“ – erhält das Kind die Lebensmittel nicht püriert, sondern in mundgerechten Stücken.

Vorteile:

Nachteile:

☐ Das Kind lernt Lebensmittel in ihrer Textur und ihrem Geschmack kennen – Umgewöhnung von Breikost zu fester Nahrung entfällt.

☐ Das Kind kann selbst entscheiden, was es mag – was Spaß beim Essen und Aspekte wie die Motorik oder das ideale Sättigungsgefühl fördern kann.

☐ Die Familie kann früh gemeinsam essen – das Kind greift eigenständig zu, wird früh an Familienkost gewöhnt.

Quelle: Dr. med. Verena Keller, Studiengangsleiterin für Ernährungsmedizin und Diätetik an der Universität des Saarlandes

Wer unsicher sei, könne sich fachkundig beraten lassen oder fahre mit einer Mischung aus Breikost und „Baby Led Weaning” gut, sagt Keller. So gelinge der Übergang zur kompletten Familienkost am Ende des ersten Lebensjahres leichter.

Bei der Familienkost können Eltern auf verschiedene Grundsätze achten. „‚Eat the rainbow‘ ist da ein schöner Satz“, sagt Verena Keller. Sie empfiehlt „Vielfalt auf dem Tisch, möglichst alle Farben an Obst, Gemüse – und das über die Woche verteilt.“ Auch „Vollkornprodukte sind super, wenn sie von Kindern toleriert werden“, sagt Keller.

Dagegen gibt es eine Reihe von Lebensmitteln beziehungsweise Inhaltsstoffen, auf die Eltern möglichst verzichten sollten, raten Keller und Koletzko.

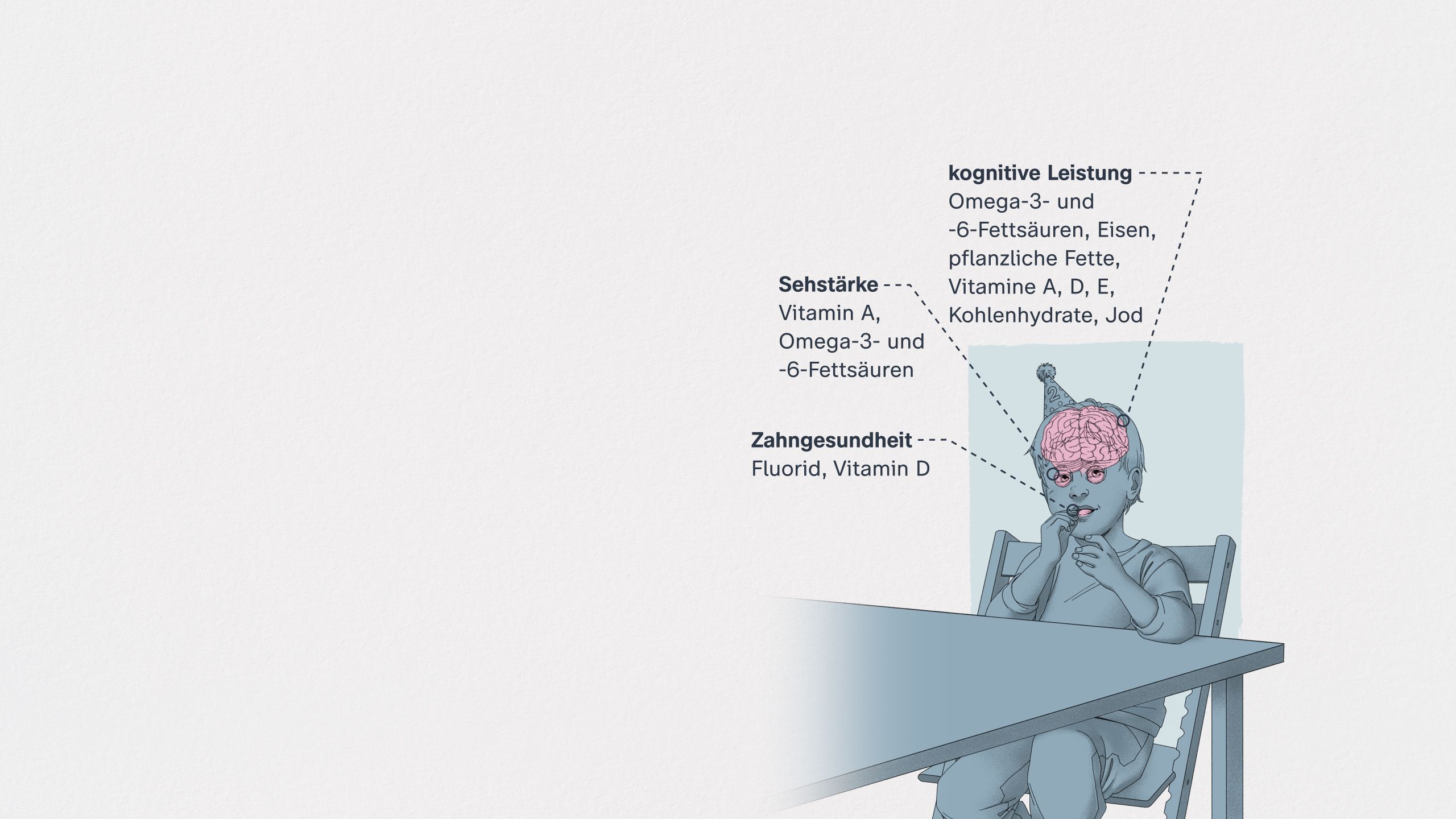

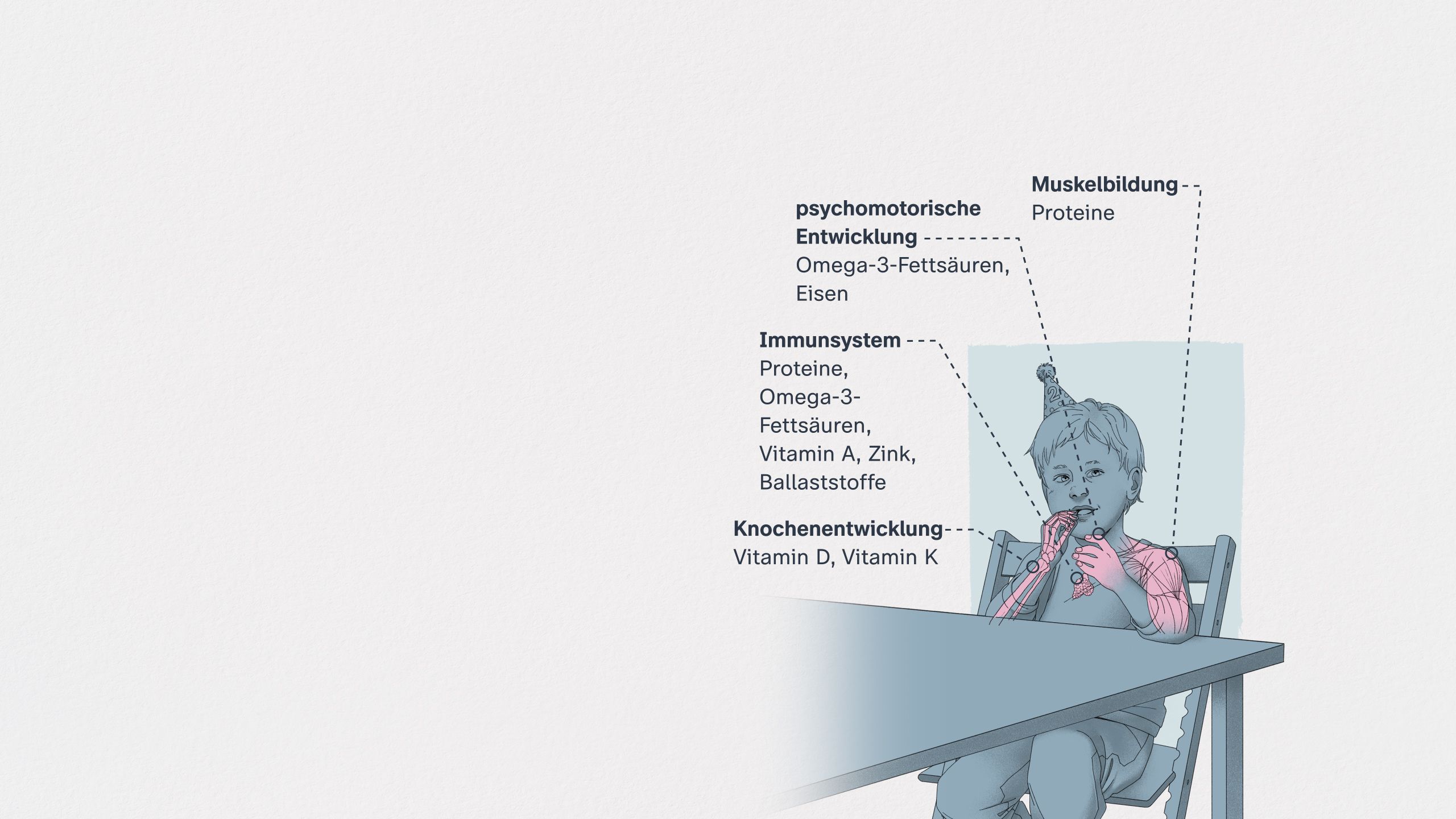

Insgesamt prägen die frühkindliche Ernährung und die Nährstoffzufuhr in den ersten 1.000 Tagen maßgeblich, wie wir uns entwickeln, wie gesund wir sind – und ob wir unser volles Potenzial ausschöpfen können.

Im Umkehrschluss heißt all das: Fehlen Nährstoffe, kann es zu Fehlentwicklungen einzelner Organe oder des kompletten Körpers kommen. Mögliche unumkehrbare Folgen sind unter anderem:

- Immunschwäche

- Einschränkungen der intellektuellen Fähigkeiten und der Feinmotorik

- Chronisch-entzündliche Erkrankungen

- Rachitis (Störung des Knochenstoffwechsels)

- Niedrigeres Längenwachstum

Was heißt das nun für Eltern?

Berthold Koletzko betont: „Es ist wichtig, vor und während der Schwangerschaft sowie in der frühen Kindheit die Gesundheit optimal zu fördern.“ Die ersten 1.000 Tage seien ein kritisches Zeitfenster für die Organentwicklung. „Wenn beispielsweise bei der Gehirnentwicklung bestimmte Weichen gestellt wurden, können die nicht mehr zurückgestellt werden“, warnt Koletzko.

Darin liege aber auch etwas Positives, sagt Verena Keller. „Anders ausgedrückt ist das Zeitfenster von der Empfängnis bis zum zweiten Lebensjahr das größte ‚window of opportunity‘ – es bietet die größtmöglichen Chancen“, sagt die Ernährungsmedizinerin.

„Deshalb ist es auch so wichtig, das Bewusstsein insgesamt zu schärfen – und da noch viel mehr ernährungsmedizinische Aufklärung zu betreiben“, sagt Keller. Sie sieht Deutschland bei Hebammen, Kinderärzten und den gesetzlich vorgeschriebenen U-Untersuchungen zwar gut aufgestellt. Potenziale zur Verbesserung gebe es dennoch, sagt Koletzko.

Wir müssen unsere Kinder noch besser vor einer zu hohen Zuckerzufuhr schützen – etwa über eine erhöhte Steuer für zuckerhaltige Getränke und ein grundsätzliches Verbot zuckerhaltiger Getränke in Kindergärten und Schulen.

Quellen:

Interview mit Dr. med. Verena Keller, Studiengangsleiterin für Ernährungsmedizin und Diätetik an der Universität des Saarlandes; Interview mit Prof. Dr. med. Berthold Koletzko, Leiter der Abteilung Stoffwechsel- und Ernährungsmedizin am Klinikum der Universität München; KiGGS Welle 2; Robert-Koch-Institut; Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft; Netzwerk Gesund ins Leben; Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO; Bundeszentrum für Ernährung; UNICEF; Malteser International; Aktion gegen den Hunger; Statistisches Bundesamt; Reynolds et al. (2013): Maternal obesity during pregnancy and premature mortality from cardiovascular event in adult offspring: follow-up of 1 323 275 person years | The BMJ

Autoren:

Sophia Diesler, Kevin Schubert

Im Auftrag des ZDF:

Design:

Josephine Gudakow