Wie Corona die Psyche belastet

Ein Blick in unser Gehirn

Isolation, Existenzängste, Perspektivlosigkeit: Corona ist eine psychische Belastung. Wir sind pandemiemüde – und ein absehbares Ende lässt sich nicht definieren. Symptome von Angst, Stress und Depressionen haben seit dem Frühjahr 2020 zugenommen.* Die Zahl der Hilfesuchenden mit psychischen Leiden steigt laut mehreren Krankenkassen.**

Die Auswirkungen auf unsere Psyche sind unterschiedlich – von den Einschränkungen betroffen sind wir aber alle. Das macht sich auch in unterschiedlichen Regionen unseres Gehirns bemerkbar.

Was dabei genau passiert, ist ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Bereiche. Zum Teil lassen sich die Folgen der Pandemie direkt mit den Aktivitäten einiger Hirnareale in Verbindung setzen: Zumindest temporär passen sie sich strukturell den Veränderungen an.

*NAKO Gesundheitsstudie, Bundesministerium für Bildung und Forschung

**z. B. Techniker Krankenkasse; Kaufmännische Krankenkasse

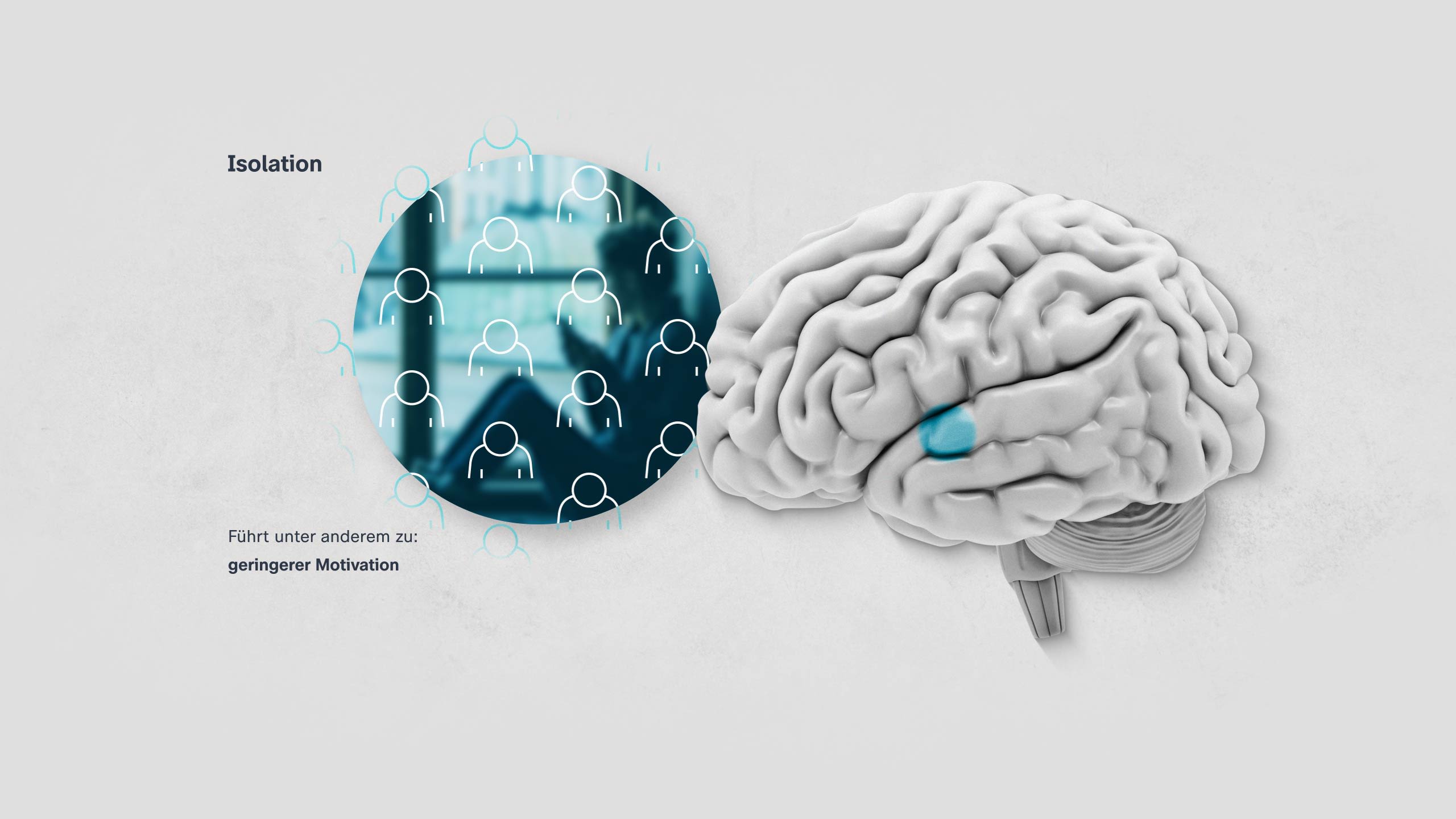

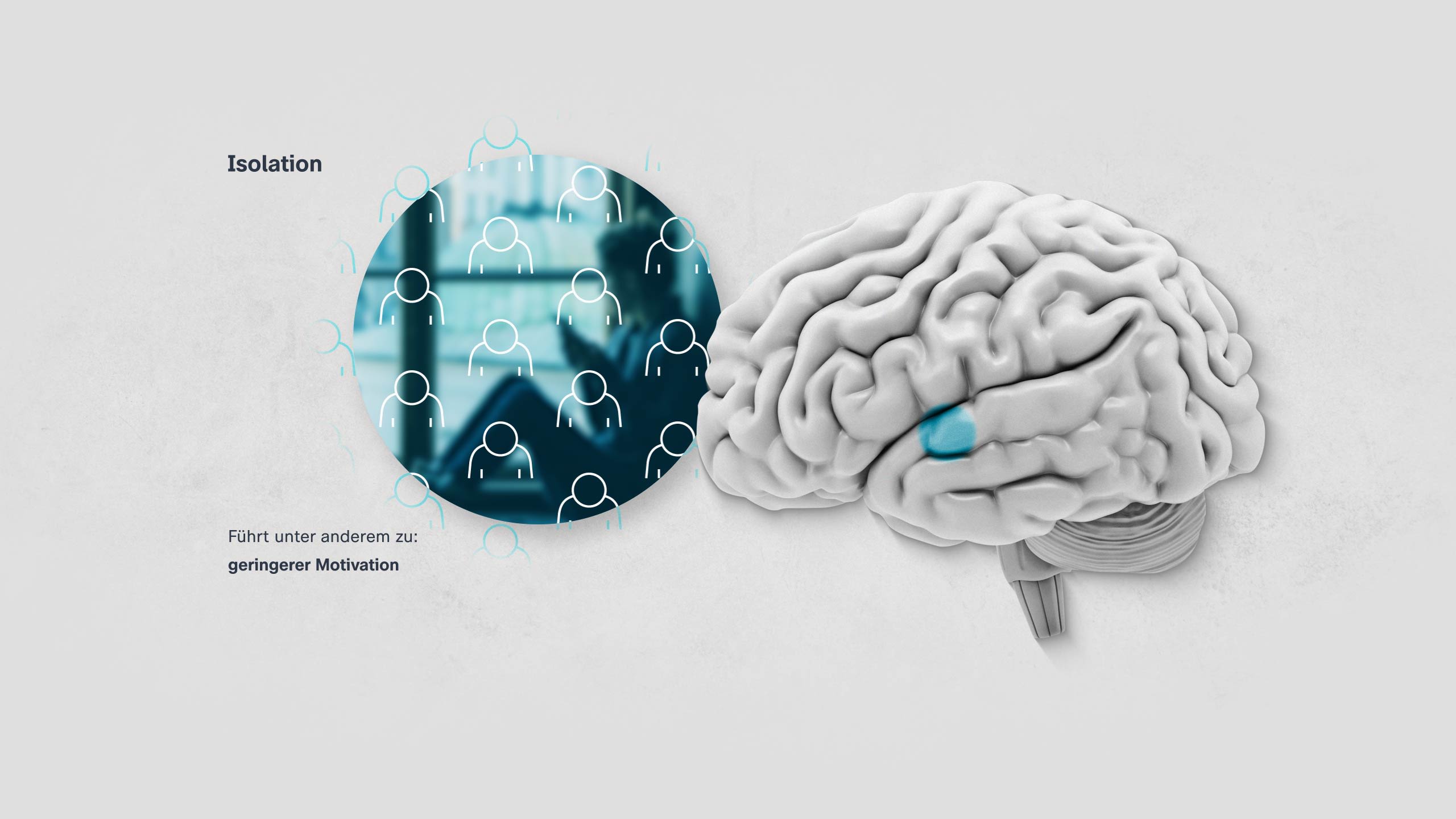

Wir verfügen über ein „soziales Gehirn“. Auf fehlenden Austausch reagiert es überaus sensibel. Soziale Routinen wie das regelmäßige Treffen im Familien- und Freundeskreis sind verloren gegangen.

Das Belohnungssystem gibt uns bei sozialen Kontakten ein gutes Gefühl, indem es Dopamin ausschüttet. Handlungen werden so positiv verstärkt.

Wird der Nucleus accumbens seltener durch soziale Kontakte aktiviert, fühlen wir uns im Alltag weniger motiviert.

Der Mangel an sozialem Austausch gilt als eine der wichtigsten Ursachen für psychische Belastungen in der Corona-Krise.

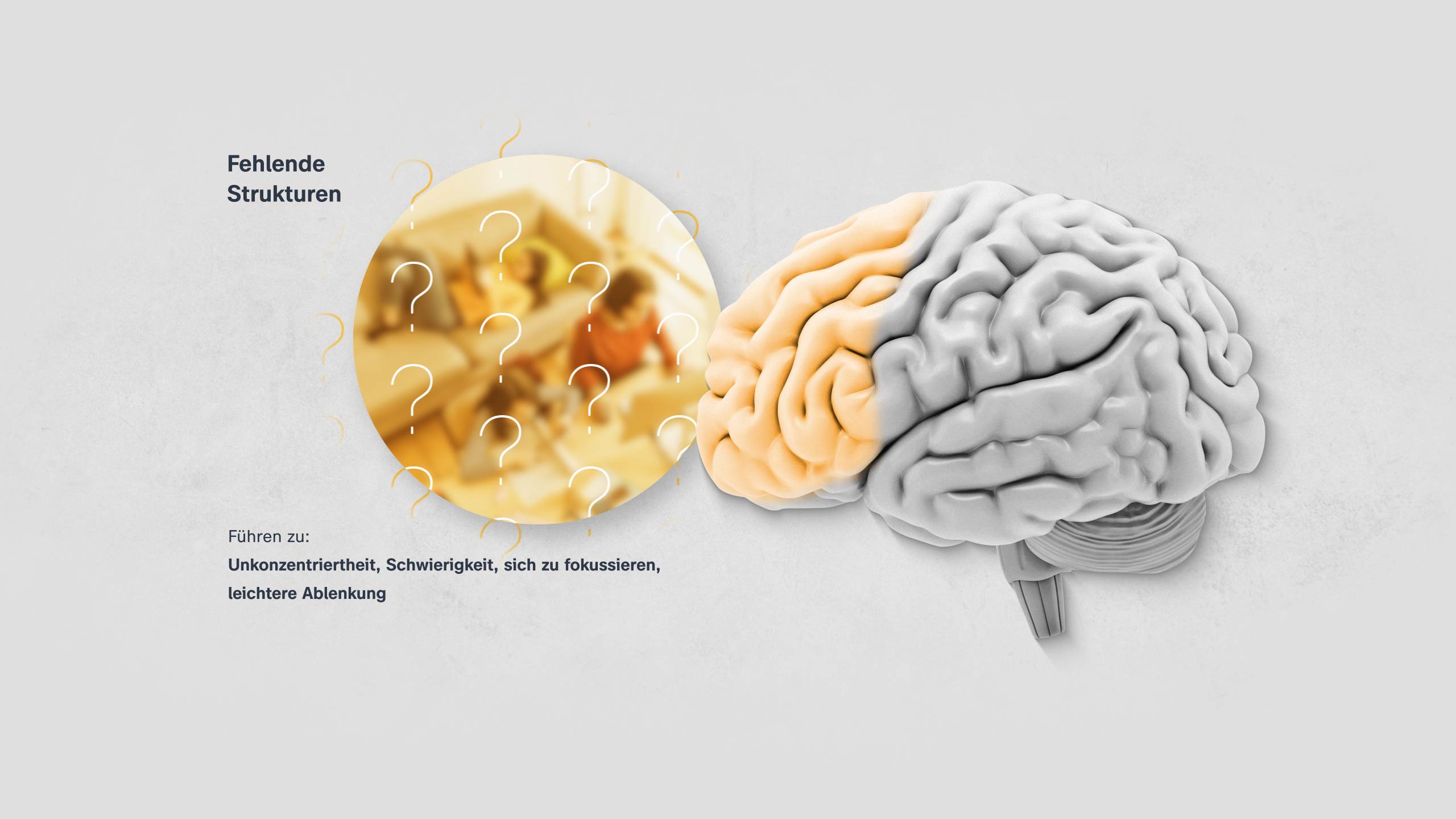

Aufstehen, Unterrichtsbeginn, Mittagspause oder Feierabend: Alltägliche Strukturen sind aufgeweicht.

Strukturen helfen dem präfrontalen Cortex, der wie ein Filter funktioniert. Im sogenannten Arbeitsgedächtnis wird gespeichert, was man wann und warum tut. Indem bekannte Handlungen automatisch ablaufen, kann sich die Aufmerksamkeit auf Neues richten.

Einerseits fallen im Arbeitsgedächtnis abgespeicherte Routinen weg, die das Denken vereinfachen. Andererseits müssen ständig neue Nachrichten und Eindrücke (z. B. veränderte Kontaktregeln, Impfstrategie) verarbeitet werden. Zusammen kann das zu kognitiver Überforderung führen.

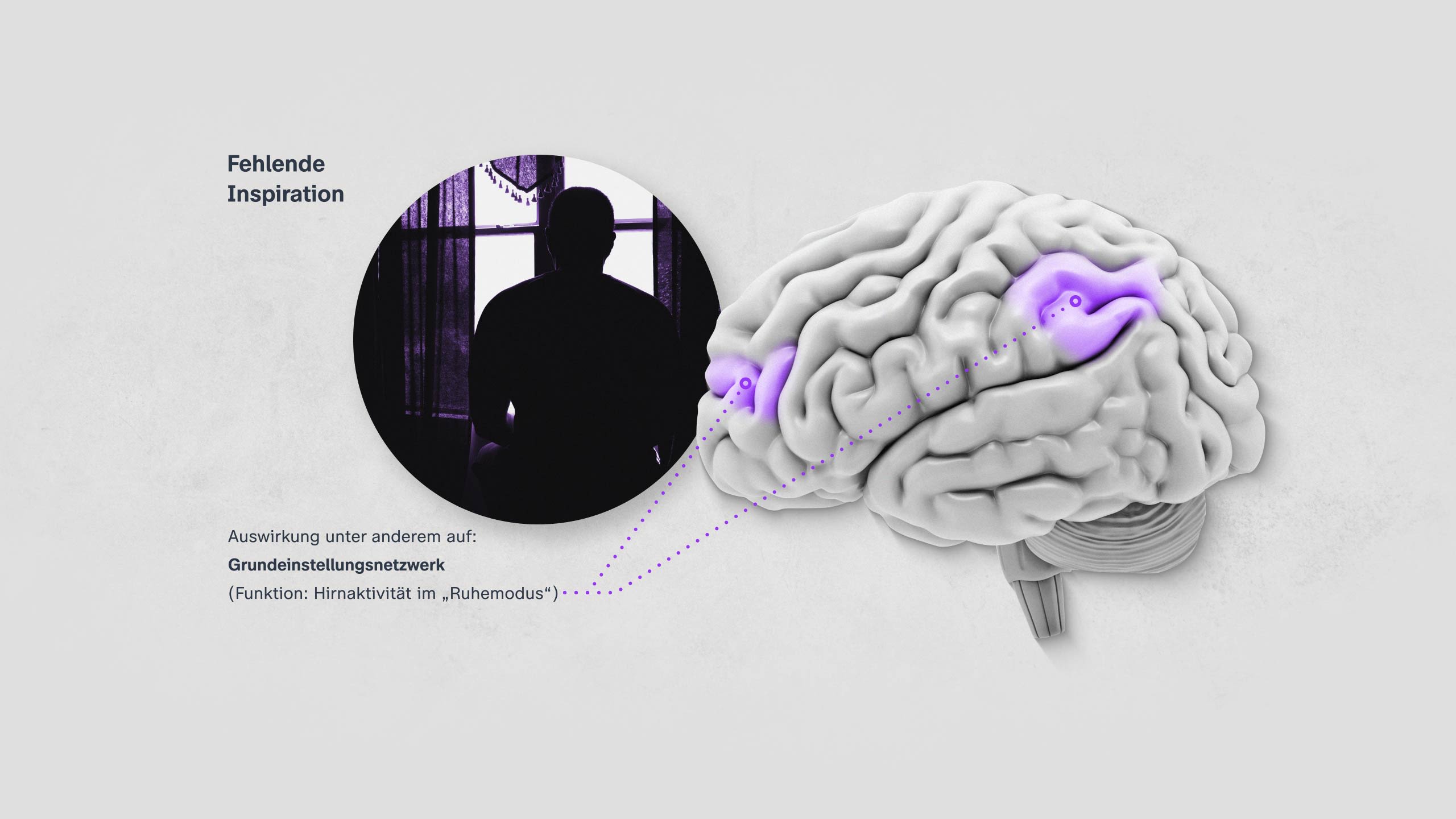

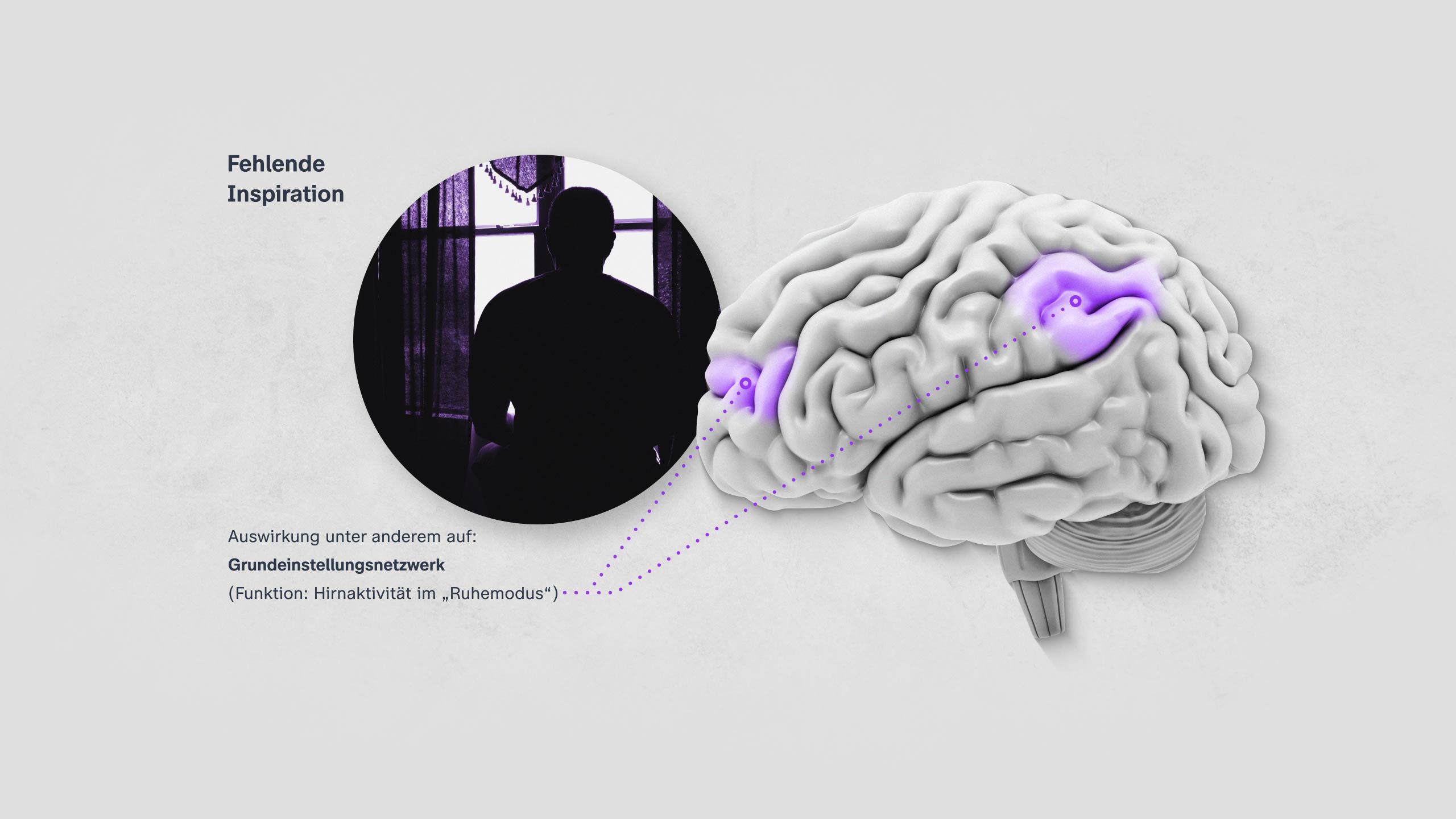

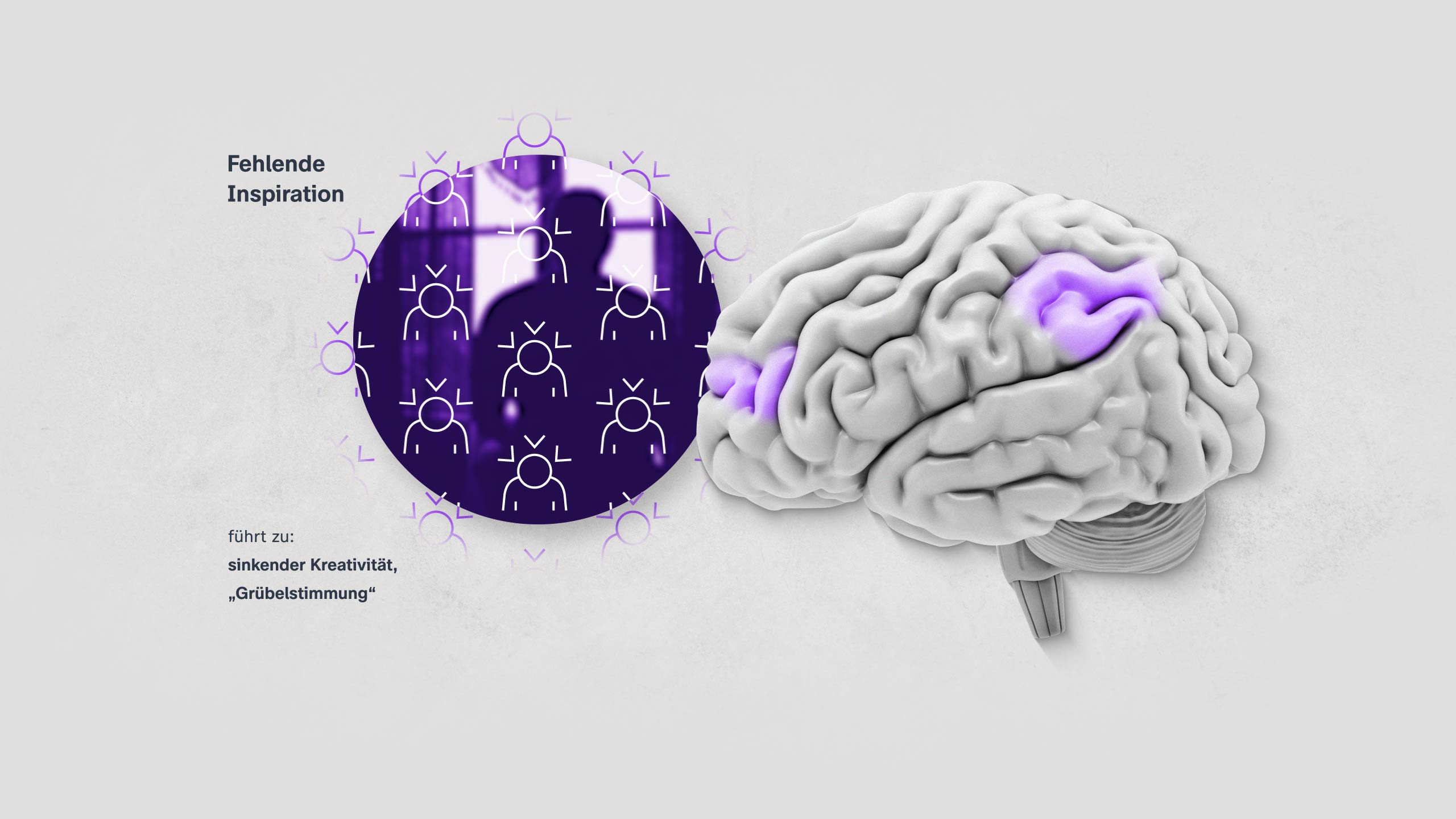

Momentan fehlen Erlebnisse, die zu Tagträumereien inspirieren: z. B. eine Reise oder ein Restaurant-Besuch.

Auch wenn das Hirn gerade nichts tut, ist es aktiv: im sogenannten „default mode network“. Befindet sich das Hirn in diesem Modus, kann es abschweifen, über den Tellerrand hinausschauen. Dafür braucht es Inspiration.

Fehlende Inspiration unterstützt negative und sorgenvolle Gedankenschleifen.

Seit Beginn der Corona-Krise sind wir ständig mit neuen Informationen und Entwicklungen konfrontiert und müssen uns in ungewohnten Situationen zurechtfinden.

Darauf stellt sich der Hippocampus ein – er ist eine der anpassungsfähigsten Regionen des Hirns und reagiert sehr schnell auf äußere Reize. Er entscheidet maßgeblich, was im Arbeitsgedächtnis abgespeichert wird.

Den Hippocampus können die vielen neuen Eindrücke der Pandemie überfordern. Ist er dauerstimuliert, fällt es schwerer, Gedächtnisinhalte zu organisieren.

Auch Stress hat wesentlichen Einfluss auf den Hippocampus.

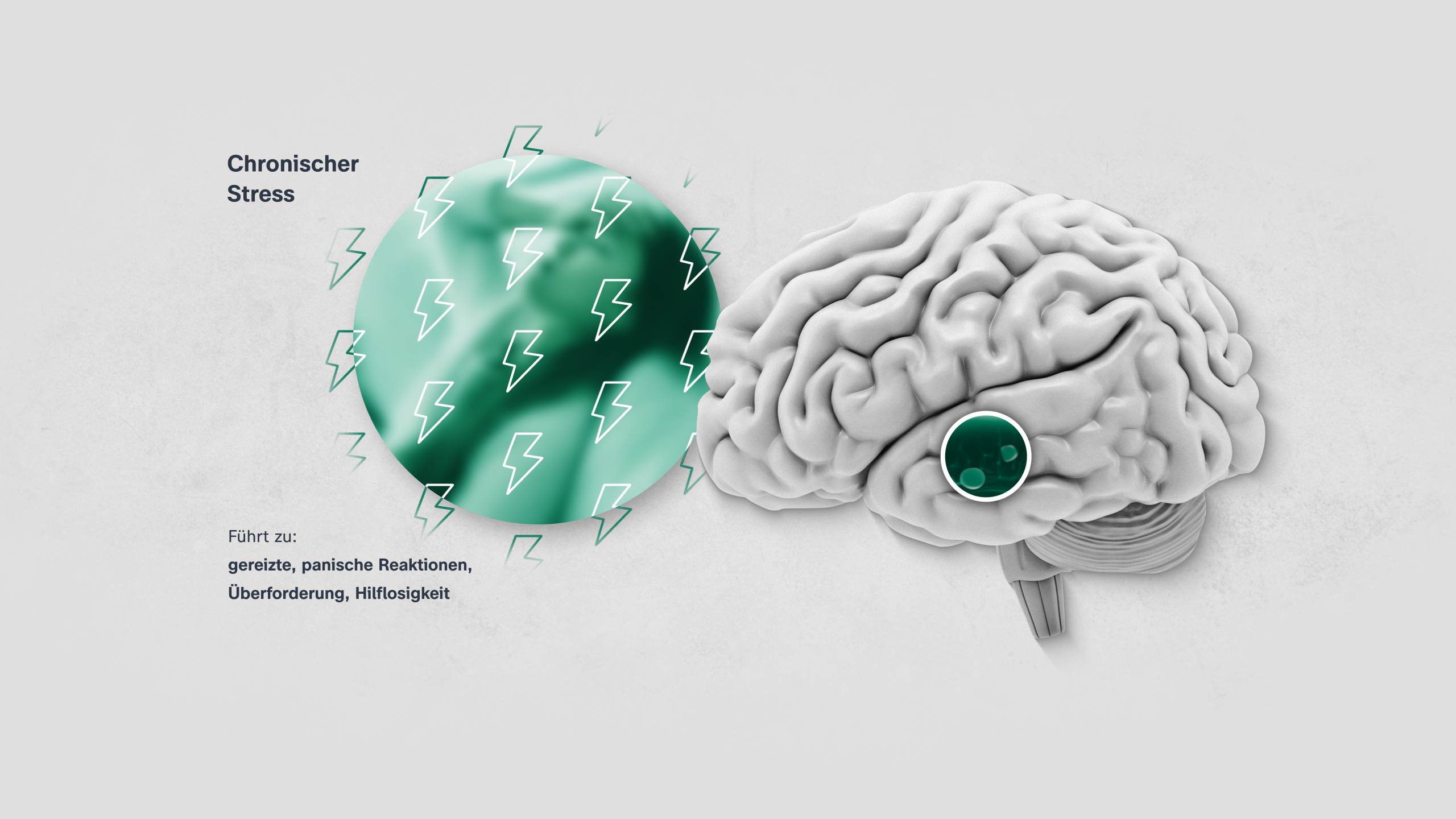

Wer Homeoffice und Homeschooling dauerhaft jongliert oder um seine berufliche Zukunft fürchtet, verfällt unter Umständen in chronischen Stress. Hinzu kommt: Der globalen Pandemie können wir allein durch eigenes Handeln wenig entgegensetzen. Wir fühlen uns ausgeliefert.

Hormone wie Cortisol oder Noradrenalin werden bei Stress im Hirn ausgeschüttet und aktivieren unter anderem die Amygdala. Sie ordnet Sinneseindrücke einer Emotion zu. Die stärksten Emotionen sind dabei die negativen: Angst, Trauer oder Wut.

Normalerweise werden die Hormone nach einer Stresssituation herunterreguliert. Bei chronischem Stress wird die Amygdala überstimuliert. Sie wird sehr sensibel, sodass wir unter Umständen auf Negatives überreagieren.

Manche Regionen im Gehirn sind stärker gefordert als zuvor, andere viel weniger stimuliert. Dass sich diese Areale irreversibel verändern, ist aber nicht der Fall.

Es wird nach der Pandemie kein ‚Lockdown-Gehirn‘ geben.

Die Folgen für Kinder und Jugendliche können allerdings schwerwiegender sein. Ihre Psyche leidet stärker und nachhaltiger. Für die meisten Erwachsenen gilt das aber nicht: Sie können Situationen besser kompensieren und haben eine höhere Anpassungsfähigkeit.

Quellen:

Dr. Henning Beck, Neurowissenschaftler;

Prof. Dr. Peter Falkai, Max-Planck-Institut für Psychiatrie; Prof. Dr. Ulrich Hegerl, Stiftung Deutsche Depressionshilfe; Prof. Dr. Jochen Staiger, Zentrum für Neuroanatomie, Universitätsmedizin Göttingen; dasGehirn.info, Neurowissenschaftliche Gesellschaft e.V.

Fotos:

iStock/martin-dm; iStock/golero; iStock/LAP; iStock/Bulat Silvia; iStock/Madriav

Redaktion:

Jennifer Werner, Karsten Kaminski

Im Auftrag des ZDF:

Autorin:

Laura Krzikalla

Design:

Jens Albrecht